![]() |

| APULEIO |

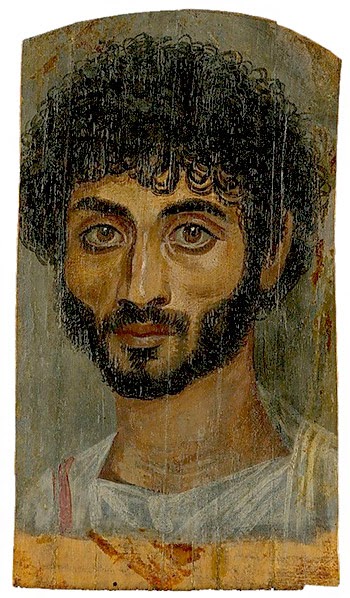

Nome: Lucius Apuleius

Nascita: 125 d.c. Madaura

Morte: 170 d.c.

Attivita': Scrittore, poeta

Preghiera a Iside (Apuleio, Metamorfosi XI, 2 a Iside Regina)

O Regina del cielo,tu feconda Cerere,prima creatrice delle messi,che, nella gioia di aver ritrovatotua figlia, eliminasti l'antica usanzadi nutrirsi di ghiande come le fiere,rivelando agli uomini un cibo più mite,ora dimori nella terra di Eleusi;tu Venere celeste,che agli inizi del mondo congiungestila diversità dei sessifacendo sorgere l'Amoree propagando l'eterna progeniedel genere umano,ora sei onorata nel tempio di Pafoche il mare circonda;tu [Diana] sorella di Febo,che, alleviando con le tue cureil parto alle donne incinte,hai fatto nascere tanti popoli,ora sei venerata nel tempio illustredi Efeso;tu Proserpina,che la notte con le tue urla spaventosee col tuo triforme aspettofreni l'impeto degli spettrie sbarri le porte del mondo sotterraneo,errando qua e là per le selve,accogli propiziale varie cerimonie di culto;tu che con la tua femminile lucerischiari ovunque le mura delle cittàe col tuo rugiadoso splendorealimenti la rigogliosa sementee con le tue solitarie peregrinazionispandi il tuo incerto chiarore;con qualsiasi nome, con qualsiasi rito,sotto qualunque aspettoè lecito invocarti:concedimi il tuo aiutonell'ora delle estreme tribolazioni,rinsalda la mia afflitta fortuna,e dopo tante disgrazie che ho soffertodammi pace e riposo.Apuleio - l’Asino d’oro - alla Grande Madre Iside -

Lucio Apuleio o Lucius Apuleius, o Apuleio da Madaura (Madaura, 125 – 170 circa) fu uno scrittore, filosofo, retore, mago e alchimista romano di scuola platonica.

È noto in particolare per la composizione del romanzo Le metamorfosi (o Asino d'oro). Il prenome Lucio, come tradotto dai codici, risulta sospetto, a causa dell'omonimia con il protagonista-narratore di quest'opera che sarebbe pertanto autobiografica nel racconto appunto dell'Asino d'oro.

LE ORIGINIApuleio nasce intorno al 125 a Madaura (attuale Mdaurusch, Algeria), piccolo ma importante avamposto romano. La famiglia è benestante ed influente: il padre fu console, la più alta magistratura municipale in Roma, e lasciò ai suoi due figli una consistente eredità di quasi due milioni di sesterzi. Ciò permette ad Apuleio di compiere i suoi studi senza badare a spese, viaggiando dove vuole e come vuole.

I primi studi grammaticali e retorici infatti li segue a Cartagine, studiando poesia, geometria, musica, e soprattutto filosofia. Per approfondire quest'ultima si trasferisce successivamente ad Atene. E' poco attratto dallo stoicismo, mentre lo attira il platonismo, soprattutto nel misticismo e nella magia.

Apuleio è intelligente, bello, curioso e poco influenzabile e le risposte che gli altri gli danno non lo soddisfano, così non gli basta la religione che gli propinano e affronta i Sacri Misteri che vanno oltre la religione e la morte.

Pratica dunque i riti misterici di Esculapio a Cartagine, l'equivalente romano del dio greco della medicina e della guarigione Asclepio, e ad Atene si iscrive ai Misteri Eleusini, ma si fece pure iniziare ai misteri di Mitra, ai misteri di Iside e al culto dei Cabiri a Samotracia.

Tu sei santa -

tu sei in ogni tempo salvatrice dell’umana specie,tu, nella tua generosità, porgi sempre aiuto ai mortali,tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre.Né giorno né notte, per attimo alcuno, per breve che sia,passa senza che tu lo colmi dei tuoi benefici:tu per mare e per terra proteggi gli uomini,allontani le tempeste della vitae porgi con la tua destra la salvezza,tu sempre con la mano sciogli le filache il destino aggroviglia in nodi inestricabili,tu calmi le bufere della Fortunae poni un freno alle funeste rivoluzioni delle stelle.Te onorano gli dei del cielo e rispettano quelli dell’Inferno,tu fai ruotare la terra, dai la luce al sole,governi l’universo, calchi col tuo piede il Tartaro.A te obbediscono le stelle, per te ritornano le stagioni,di te si allegrano i numi, a te servono gli elementi.Al tuo cenno spirano i venti, offrono il nutrimento le nubi,germogliano i semi, crescono i germogli.La tua maestà temono gli uccelli vaganti nel cielo,le fiere erranti pei monti,i rettili celantisi nel terreno,i mostri nuotanti nel mare.Povero è il mio ingegno nel cantare le tue lodi,scarso il mio patrimonio nell’offrirti sacrifici,la mia voce non ha sufficiente ricchezzaper esprimere i sentimenti che m’ispira la tua maestà;e non riuscirei neppure se avessi mille bocche e altrettante lingue,neppure se potessi parlare senza stancarmi per tutta l’eternità.Perciò quel poco che può un tuo fedele ma povero seguace,io cercherò di farlo: le tue divine sembianze e la santissima tua volontà,ora che le ho accolte nell’intimo segreto del mio cuore,le custodirò in eterno e sempre le contemplerò nell’animo mio. -Viaggi

«

utpote peregrinationis cupiens impedimentum matrimoni aliquantisper recusaueram»

«

bramoso com'ero di viaggiare, respinsi per qualche tempo l'impaccio del matrimonio»

(Lucio Apuleio, Apologia o Pro se de magia, LXXIII, 7 )

Apuleio è un grande amante dei viaggi, personaggio carismatico, brillante conferenziere, curioso d'ogni scienza, filosofia o culto, è uno che si fa notare, per cultura e per bellezza, ed è uno che si fa continue domande, una specie di clericus vagans del suo tempo. Alcune tappe del suo pellegrinaggio segnano particolarmente il suo vissuto e la sua sensibilità. Recatosi a Roma, è iniziato al culto di Osiride e di Iside che gli apre nuovi orizzonti per lo spirito, ma ama anche la praticità della vita, così intraprende la carriera dell'avvocato e come al solito ha successo, ma non si ferma e prosegue per l'Egitto, visita Samo, l'isola natale di Pitagora, poi Gerapoli e quindi l'Oriente. Qui approndisce la sua cultura filosofica e religiosa.

Apuleio

-

In primo luogo una massa di capelli folti e lunghi, leggermente riccioluti, si allargava ovunque, sulla nuca divina, e fluiva giù con molta grazia. Una corona intessuta di molti e svariati fiori le cingeva il capo alla sommità, proprio nel mezzo, sopra la fronte, emetteva una chiara luce un disco dalla superficie piana che somigliava a uno specchio, o che anzi voleva imitare la luna. Sui lati, a destra e a sinistra si drizzavano due vipere con le loro spire, e, dalla parte superiore, spire sacre a Cerere, si protendevano ad attirare gli sguardi. La sua tunica multicolore, intessuta di bisso sottile, pareva ora bianca come il brillar della luce, ora gialla come il fiore dello zafferano, ora fiammeggiante come il fulgor delle rose. Ma soprattutto confondeva il mio sguardo un manto nero come l’ebano, che splendeva d’una sua lucentezza tenebrosa. Esso correva tutto intorno al corpo, rimontava sotto al fianco destro fino alla spalla sinistra, fino a formarvi un nodo, poi tendeva in basso in pieghe molteplici fino all’orlo inferiore, e con molta grazia si raccoglieva in onde con i suoi fiocchi e le sue frange. -

IL PROCESSO PER MAGIA«

Aggredior enim iam ad ipsum crimen magiae»

«

Eccomi così arrivato all'accusa di magia »

(Lucio Apuleio, Apologia o Pro se de magia, XXV, 5 )

![]() |

| MONETA CON EFFIGE DI APULEIUS |

Sulla via di Alessandria, Apuleio sosta a Oea (odierna Tripoli), dove si imbatte in un vecchio compagno di studi, Ponziano, che lo trattiene e gli offre ospitalità. La madre di Ponziano, Emilia Pudentilla, è vedova, non bella, ma particolarmente benestante. Pudentilla vuole sposarsi con Apuleio, perché si fida di lui, perchè la affascina e sa che, in quanto vero filosofo, è indifferente alla ricchezza. Apuleio non la ama da subito, ma pian piano impara a conoscerla ed apprezzarla, del resto ha un anno per conoscerla, e infine accetta di sposarla.

Poco tempo dopo Ponziano muore e i parenti di Pudentilla, per timore di perdere la ricca eredità, accusano Apuleio di aver sedotto la vedova con incantesimi e magie per estorcerle il lascito.

Apuleio è citato in processo che viene celebrato a Sabratha, in Tripolitania, di fronte al proconsole romano Claudio Massimo, si suppone tra la fine del 158 e gli inizi del 159 e.v.. L'accusa è grave ed espone Apuleio addirittura alla pena capitale, in osservanza della lex Cornelia de sicariis et veneficis emanata dal dittatore Silla nell'81 a.c. Apuleio è avvocato e si fida solo di se stesso, per cui fa l'avvocato di sè. Proprio grazie all'arguta orazione difensiva, poi pubblicata col titolo di Apologia o "Pro se de magia", Apuleio viene assolto.

De Magia- Lucio Apuleio inizia la propria autodifesa nel processo intentato contro di lui davanti al governatore d'Africa Claudio Massimo. E' accusato di aver fatto uso di arti magiche per conquistare la mano della vedova Pudentilla.In realtà a combinare il matrimonio era stato Ponziano, figlio di lei, morto poco prima. Le accuse erano state mosse dagli avvocari di Sicinio Emiliano, fratello del primo marito di Pudentilla che, chiaramente, odiava Apuleio in quanto il suo matrimonio lo aveva escluso dall'eredità della ricca vedova.

- Apuleio era stato accusato anche di avero provocato con i suoi sortilegi la morte del figliastro Ponziano.

- Dichiarazione di assoluta innocenza ed attacco diretto agli avvocati accusatori che - a detta di Apuleio - hanno usato i più banali luoghi comuni contro la sua figura di uomo di cultura e di filosofo.

- Per primi vengono confutati gli argomenti superficiali dell'accusa che ha insinuato che Lucio si presenta di bell'aspetto e molto eloquente (doti che lo avrebbero aiutato ad irretire Pudentilla). L'aspetto - se bello - è comunque un dono degli dei, dunque casuale. Del resto, dice Apuleio, nella sua austera vita di studioso non si è mai eccessivamente curato della propria figura.

- Quanto all'eloquenza, l'oratore ammette di avere quella derivata dagli studi di una vita, ma soprattutto dichiara di poter parlare in pubblico e senza vergogna di tutte le sue azioni, cioè di non aver nulla da nascondere. Fra gli esempi di eloquenza esecrati dagli accusatori erano alcuni versi scherzosi di Apuleio in accompagnamento ad un dentifricio donato all'amico Calpurniano. Lucio deride l'ignoranza con cui i suoi accusatori hanno definito disdicevole l'uso del dentifricio.

- Accusato di aver scritto versi erotici, Apuleio si difende citando esempi illustri di autori di versi di quel genere e recita brani dei propri componimenti davanti al tribunale. Comporre versi licenziosi non implica necessariamente una perversione dell'autore, lo dimostrano Catullo, l'imperatore Adriano e Catone. Apuleio cita a sostegno della sua tesi il concetto platonico delle due Veneri, la popolare e la celeste (Simposio).

- Apuleio passa a controbbattere una nuova accusa infamante: quella di possedere uno specchio. Non nega di possederlo ma nega di utilizzarlo per contemplarvisi vanitosamente. Difesa dello specchio: perché considerare una colpa l'osservare la propria immagine in uno specchio quando viene considerato un onore essere ritratti in una statua o in un dipinto?

- Ancora sullo specchio e sulla scienza ottica, varie argomentazioni filosofiche tratte da Socrate, Epicuro ed Archita di Taranto. Gli studi di Archimede di Siracusa sugli specchi dimostrano definitivamente come questi siano oggetti di interesse scientifico, ben lontani dalla superstizione.

- Apuleio è stato confusamente accusato di essere giunto a Oea con un solo schiavo e di averne successivamente affrancati tre. Il passo è poco chiaro e non si vede bene cosa abbia a che fare l'affrancamento degli schiavi con l'accusa di magia. Probabilmente il fatto si relaziona con l'accusa di povertà dibattuta nel capitolo successivo.

- La povertà rinfacciatagli dagli accusatori è per Lucio un vanto, la povertà conferisce, secondo un ben noto modello arcaico, dignità e saggezza. La tesi è sostenuta con molti illustri esempi greci e romani e prosegue in un elogio della povertà e della temperanza, la vera povertà, dice, è quella esecrabile negli spiriti insaziabili ai quali non basterà mai alcuna ricchezza.

- Parlando ancora della povertà, l'autore cita l'esempio di Cratete, filosofo cinico allievo di Diogene, che aveva rinunciato a tutti i suoi beni materiali. Precisa comunque di non appartenere alla scuola dei

cinici ma di considerarsi un filosofo platonico.A questo punto Apuleio dichiara di essere stato erede di un cospicuo patrimonio paterno che non ha esitato a devolvere per finanziare i propri studi ed aiutare gli amici. Accusa quindi Emiliano di essersi arricchito grazie ad eredità non meritate. - Lucio conferma di essere nativo della provincia d'Africa e dichiara con un certo orgoglio che suo padre aveva ricoperto importanti cariche pubbliche acquisendo un prestiglio sociale che il figlio ritiene di aver degnamente conservato.

- Dopo aver confutato e demolito tutta la serie di accuse minori passa ad occuparsi della principale: l'accusa di magia. Inizia chiarendo il significato e l'origine del termine mago. Presso i Persiani - dice - la parola mago equivaleva a sacerdote. Dunque la magia "è un'arte pia", bene accetta dagli dei. Se è così, dice Apuleio, l'accusa non sussiste perché conoscere le cose della magia non comporta alcuna colpa. Se invece si intende per magia la capacità di procurarsi poteri eccezionali, i suoi accusatori non vi credono, altrimenti non correrebbero il rischio di mettersi contro un uomo dotato di simili poteri.

- L'ignoranza popolare spesso accusa di ateismo i filosofi che si occupano di scienze naturali e di magia quelli che si occupano di dottrine più astratte. Tutti gli indizi portati a sostegno dell'accusa sono artefatti e tendenziosi: non c'è nulla di strano nel fatto che una vedova abbia deciso di sposare un celibe più giovane di lei.

- L'oratore dichiara che dimostrerà la falsità dell'accusa; che qualora fosse realmente un mago non avrebbe "motivo né occasione per farsi sorprendere in qualche maleficio", che il suo figliastro Prudente è stato strumentalizzato dallo zio Emiliano il quale è rimasto sconvolto dal matrimonio di Pudentilla che rappresentava per lui la perdita di ogni possibile eredità da parte della vedova.

- Emiliano ha accusato Apuleio di aver comprato particolati tipi di pesce per utilizzarli negli incantesimi amatori ai danni di Pudentilla. Apuleio confuta l'accusa in tono ironico, ridicolizzando le parole degli accusatori.

- Poi sostiene che non si è mai letto di poteri magici dei pesci e cita l'Egloga VIII di Virgilio per esemplificare i ben diversi ingredienti utilizzati nelle pozioni incantatorie. Con sfoggio di varia erudizione, dimostra che in nessun autore è attestata una relazione fra la magia ed i prodotti del mare. Cita, fra l'altro, un episodio tradizionale della vita di Pitagora: il filosofo acquistò da alcuni pescatori tutte le loro prede e le fece liberare perché tornassero al mare. Ora, osserva Apuleio, Pitagora che era ritenuto un grande mago, non avrebbe liberato i pesci se questi avessero potuto essergli utili nelle sue pratiche.

- Ammesso, comunque, che i pesci possano servire agli incantesimi, non si potrà sostenere che chiunque se li procuri sia un mago, altrimenti si dovrebbero accusare di magia gli stessi pescatori e tutti i loro clienti. Si è sostenuto che Apuleio abbia ricercato particolari generi di pesce: una "lepre marina" e dei molluschi il cui nome richiama quello degli organi genitali umani (veretilla e verginali).

Apuleio nega di aver cercato i molluschi e deride la grossolanità dell'accusa, puerilmente basata sul nesso immaginario fra i nomi dei frutti di mare ed i pretesi incantesimi erotici. Non nega, invece, di interessarsi abitualmente ad ogni frutto inusuale della pesca: lo fa per motivi scientifici come dimostrano le sue opere sulle "Questioni naturali". - Si raccontava che Sofocle, da vecchio, si fosse difeso da un'accusa di stoltezza dovuta alla senescenza semplicemente leggendo la recente opera Edipo a Colono. Su questo esempio Apuleio propone ai suoi giudici di ascoltare dei brani di sue opere che fa leggere ad un suo segretario o servitore. La lettura ha dimostrato la cultura zoologica di Apuleio, il quale insiste sull'argomento ostentando, con un certo orgoglio, la propria erudizione. Con sarcasmo, l'oratore cita anche alcuni versi di un trattato gastronomico di Ennio, nel quale si descrivevano le qualità di pesce più prelibate.

Dunque il pesce di cui parlano gli accusatori, era stato oggetto di studio, Apuleio lo aveva sezionato per esaminarne le caratteristiche anatomiche, come aveva già fatto in molte altre occasioni.

Concludendo l'argomento dei pesci Apuleio ribadisce i propri interessi culturali davanti alla grassa ignoranza dei suoi accusatori. - Lucio è stato inoltre accusato di aver "incantato" un fanciullo. Si riteneva che provocando con opportune pratiche magiche la trance in un bambino questi acquisisse capacità divinatorie. Sia pur avanzando dubbi, l'oratore non esclude la possibile efficacia di suddette pratiche, tuttavia sostiene che nel suo caso il bambino che egli avrebbe incantato è un povero ebete afflitto dall'epilessia di nome Tallo. Per dimostrare che Tallo è epilettico e che quindi la sua trance è stata solo una crisi della malattia, Apuleio chiede che si interroghino tutti gli altri schiavi compagni del ragazzo.

Tallo non è presente al processo perché da molto tempo è stato allontanato da Oea per evitare il contaggio. Emiliano è al corrente della circostanza, quindi la sua accusa è chiaramente pretestuosa. - Apuleio sfida i suoi accusatori ad esibire altri schiavi che lui avrebbe "incantato", come hanno sostenuto. La richiesta dell'accusa di interrogare quindici schiavi come testimoni del rito magico viene discussa da Apuleio: chi mai svolgerebbe rituali tanto misteriosi e proibiti davanti all'intera servitù?

- Apuleio ammette di aver aiutato un medico a curare una donna epilettica, ma nega di averla "stregata". Si era solo informato sul ronzio nelle orecchie della donna. Apuleio disquisisce sui testi di Platone, Aristotele e Teofrasto a proposito delle malattie in genere e dell'epilessia in particolare, per dimostrare il valore scientifico e non magico della sua visita alla malata.

- Emiliano ha accusato Lucio di custodire oggetti magici avvolti in un panno di lino, presso i Penati di Ponziano, ma sono oggetti rituali, ricordi delle numerose iniziazioni misteriche avute in Grecia da Apuleio.

- La testimonianza scritta di un certo Giunio Crasso dichiara che Apuleio aveva svolto a casa sua misteriosi riti notturni durante la sua assenza. Apuleio descrive Crasso come un sordido bevitore e dichiara che la testimonianza, palesemente false, è stata comprata da Emiliano per denaro, come si è saputo in tutta la città.

- Ora deve difendersi dall'accusa di venerare la statuetta di una orribile divinità infernale, in realtà una statuetta lignea di Mercurio commissionata allo scultore Cornelio Saturnino, testimone al processo. In effetti Mercurio-Ermes, venerato in Egitto, era collegato a rituali magici, ma.Apuleio lo dimostra un normale oggetto di devozione.

Infine il suo matrimonio con la vedova Pudentilla e la rabbiosa invidia suscitata nei suoi accusatori. A prescindere dalla magia - dice infatti Apuleio - Emiliano non avrebbe avuto altro movente che l'invidia per accusarlo dal momento che non aveva mai ricevuto alcun torto da Apuleio. - Vengono riepilogati i capi d'accusa: che la vedova non si era mai voluta risposare fin quando, a sessanta anni, aveva conosciuto Apuleio e la dote che Pudentilla portava al marito, anche in base a certe lettere di lei dove sospettava Apuleio di aver usato magie per sedurla.

- Apuleio spiega che Pudentilla non si era risposata solo per evitare le nozze con Sicinio Cloro (fratello del defunto marito) che il suocero aveva tentato di importle per non far uscire dal contesto familiare le sue ricchezze. Durante quattordici anni di vedovanza la donna aveva allevato amorevolmente i figli Pudente e Ponziano. Infine il suocero morì lasciando eredi i nipoti e il più anziano dei due, Ponziano, divenne tutore del fratello. Dopo tanti anni di vedovanza Pudentilla era invecchiata e non godeva di buona salute, con diagnosi medica di "mancanza di attività matrimoniale". Decise di risposarsi con il consenso di tutti i parenti, fra cui lo stesso Sicinio Emiliano, come Apuleio dimostra esibendo una lettera di lui a Pudentilla, dimostrando che la vedova nutriva intenzioni matrimoniali prima di conoscere Apuleio. I figli non si opposero al desiderio della madre ma si preoccuparono per la perdita dell'eredità. Quando Apuleio giunse ad Oea ospite dei suoi amici Apii, Ponziano che lo aveva conosciuto in precedenza vide in lui il candidato ideale per quel matrimonio ed insitette per farlo rimanere un periodo ospite nella sua casa.

- Dopo circa un anno di soggiorno ad Oea, Apuleio ricevette da Ponziano la proposta di sposare sua madre. Inizialmente rifiutò ma poi l'insistenza del giovane ed il riconoscimento delle doti morali della donna accettò. Prima di loro si sposò Ponziano e subito dopo, cambiato parere, cercò di ostacolare le nozze materne. Artefice del brusco cambiamento era stato il suocero Erennio Rufino, uno degli accusatori. Apuleio lo dipinge come un individuo infame, dedito alla libidine, noto per i commerci che organizzava nel letto della moglie ricattandone i clienti con la minaccia di scandali e denunzie per adulterio.

- Rufino e sua moglie avevano adescato Ponziano convincendolo a sposare la figlia, la quale aveva già da tempo cominciato a calcare le orme materne. Rufino dunque fece di tutto per evitare il matrimonio di Pudentilla spingendo Ponziano a far cambiare proposito a Pudentilla che rifiutò. Da questi episodi nacque tutto l'odio di Rufino verso Apuleio, odio che lo portò a minacciare lo scrittore di morte in pubblico e, infine, ad intentare il processo.

Indignata per il cambiamento del figlio, Pudentilla si ritirò in campagna e scrisse a Ponziano una lettera di rimproveri nella quale diceva di essere innamorata e ammaliata da Apuleio, lettera che l'accusa usava per accusarlo di magia. La lettera letta in aula chiarisce l'inganno di Rufino che della lettera aveva divulgato solo alcune frasi stravolgendone il senso. - Apuleio si scaglia contro il giovane Pudente, il figlio minore di Pudentilla, l'unico vivente dato che Ponziano è morto prima del processo, e lo sfida a negare che il comportamento della madre sia sempre stato pudico ed onorevole e non abbia mai dato occasione di sospettare che la donna fosse preda di qualsivoglia incantesimo.

- Apuleio smentisce l'età di Pudentilla e dimostra con un certificato di nascita che la donna ha circa quarant'anni e non sessanta come l'accusatore ha sostenuto. La questione è importante perché una legge vietava alle donne di sposarsi dopo i cinquant'anni.

- Il contratto matrimoniale limitava l'accesso del marito alle ricchezze di Pudentilla, della quale rimanevano comunque eredi i figli. Ora il discorso di Apuleio tende a dimostrare che ha sposato Pudentilla senza ricavarne alcun vantaggio materiale. Apuleio si adoperò per comporre precedenti dissapori e riconciliò Pudentilla con i figli convincendola a far loro grandi doni.

- Ponziano si scusò con Apuleio per aver dato ascolto ai consigli del suocero e lo pregò di raccomandarlo all'amico Lolliano Avito, proconsole in Africa. Con l'occasione Apuleio legge una lettera a lui indirizzata da Avito con molte lodi per far pesare il buon giudizio che l'importante personaggio aveva espresso su di lui. Dunque poco prima di morire Ponziano si era riconciliato con Apuleio come dimostrato da una sua lettera di cui viene data lettura. Ponziano aveva anche ritrattato il testamento diseredando la moglie a favore della madre e del fratello. Insinua poi che dopo la morte di Ponziano Rufino abbia attirato a se il giovane Pudente per cercare di fargli sposare la figlia e recuperare il patrimonio di Pudentilla.

- A seguito di questi fatti e del comportamento vizioso di Pudente, Pudentilla aveva deciso di diseredarlo e ne era stata dissuasa dallo stesso Apuleio. Questi poi invita Pudente a leggere il testamento della madre, testamento nel quale il ragazzo - nonostante i dissapori familiari - è nominato erede universale e al marito viene attribuito solo un piccolo legato. Lucio nega poi di aver acquistato un podere con i soldi della moglie: il podere al quale si riferiscono gli accusatori è stato acquistato da Pudentilla ed è a lei intestato.

- Ora Apuleio ha confutato una ad una le accuse, ed ha dimostrato che dal suo matrimonio non gli è venuto nessuno dei benefici dichiarati dall'accusa che sarebbero stati i moventi per i crimini che gli si attribuiscono. Come riepilogo cita tutte le accuse a lui mosse ed a ciascuna risponde con frasi brevissime, infine si rimette al giudizio del proconsole romano.

LO STILE

"

Mentre quello raccontava queste cose, io facevo il paragone tra la mia antica fortuna e la presente disgrazia, tra il Lucio felice di allora e l'asino infelice di adesso, e gemevo dal profondo dell'anima; e mi veniva in mente che non per nulla gli antichi saggi del passato avevano immaginato e rivelato che la Fortuna è cieca e addirittura senza occhi, perché prodiga sempre i suoi favori ai malvagi e a chi non lo merita, e tra gli uomini non sceglie mai nessuno con criterio, ma anzi si accompagna per lo più a persone tali che, se ci vedesse, dovrebbe assolutamente evitare e, ciò che è ancor peggio, conferisce a noi uomini una reputazione molto diversa, anzi proprio alla rovescia, così che il malvagio si gloria della nomea di uomo dabbene e l'uomo più innocente del mondo viene colpito dalla fama di criminale"

.Apuleio da un lato è manieristico sullo stile dell'età repubblicana con arcaicismi e parole della poetica di Catullo; ma dall'altro lato è innovativo: usa termini del dialetto latino africano, neologismi, espressioni colloquiali e gergali. Ne Le metamorfosi, si fa più marcata la distanza dal modello ciceroniano di concinnitas tendendo ad una certa suggestività, attraverso la musicalità, il ritmo e le figure sonore.

Apuleio è, inoltre, seguace della Seconda sofistica (conosciuta anche come Nuova sofistica e Neosofistica), un movimento culturale sviluppatosi in Grecia tra il II e il VI sec., che riprende l'uso della dialettica e della retorica sofistica, della forma; ma senza i temi filosofici ed etici. Apuleio si distingue, infatti, per la sua abilità retorica. Ne dà prova nelle sue conferenze, verbalizzate nei Florida, di quand'è viaggiatore, come nel discorso difensivo, rivisto e trascritto nell'Apologia, di quando è più maturo.

IL MEDIOPLATONISMOIl II secolo d.c., età in cui visse Apuleio, è segnato da un profondo cambiamento. La cittadinanza romana concessa a tanti allenta il filo emotivo tra cittadino e stato, l'attenzione si sposta sul privato che cerca risposte altrove. Emergono allora dal profondo la paura della morte e della perdita dell'«io». Si cercando allora risposte sul mondo flosofico, o metafisico, o mistico.

Apuleio aderì al medioplatonismo, una corrente filosofica sviluppatasi tra il I sec. a.c. e il II sec. d.c., che riprende le dottrine non scritte di Platone con risvolti del pensiero pitagorico e l'orfico, che indagano la realtà aldilà del mondo materiale e sensibile.

La componente mistica spinge alla separazione dal proprio corpo che costringe l'anima come in una prigione, per poter adire verso il divino. I primi riscontri di questa dottrina si trovano nel trattato filosofico De deo Socratis, che espone la sua visione filosofica in relazione a quella socratica, quindi nella dottrina demonologica esposta da Apuleio. Fa parte del medioplatonismo anche un forte interesse per la magia, i rituali e i culti misterici. Gran parte della sua formazione è sicuramente dedicata, infatti, ai misteri di Esculapio e ai misteri Eleusini. La stessa vicenda di Lucio, il protagonista de Le metamorfosi, riconosciuta come fortemente autobiografica, conferma la sua dedizione alla magia.

LE OPERE Apuleio scrisse moltissimo, in versi e in prosa, in greco e in latino. Molti dei suoi scritti sono andati perduti; ci sono pervenuti solo Le metamorfosi e alcune opere minori.

METAMORFOSIA partire dagli ultimi decenni del 1400 si assiste, in campo letterario ed artistico, alla rivalorizzazione del romanzo "Le Metamorfosi o l'Asino d'Oro". Famosa una traduzione, ad opera di Marco Matteo Boiardo, accompagnata da 62 xilografie, edita in Venezia nel 1519, Il successo era, probabilmente, dovuto anche ad una certa rassomiglianza tra la "dottrina" apuleiana e l'epoca contingente, i tempi rinascimentali, dopo la scoperta del "nuovo mondo": desiderio di nuove conoscenze e nuove esperienze, una sorta di neo-platonismo, o di tutto quanto passava sotto questo termine, dal misticismo alla stessa magia.

![]() |

| METAMORPHOSEOS |

E' l'opera maggiore di Apuleio e l'unico romanzo in lingua latina risalente all'epoca romana pervenutoci integralmente. È diviso in 11 libri. L'opera è conosciuta anche col titolo L'asino d'oro, indicato da sant'Agostino nel De civitate Dei (XVlll, 18). La trama del romanzo presenta notevoli somiglianze con un'operetta greca "Lucio o l'asino" conservata tra quelle di Luciano di Samòsata (il neosofista contemporaneo di Apuleio), le due opere probabilmente risalgono ad una fonte comune. Importante nelle Metamorfosi è il rapporto dell'autore con la tradizione della fabula Milesa, infatti Apuleio fa spesso riferimento a tale genere letterario fin dalle prime parole del proemio rivolte al lettore.

La storia narra del giovane Lucio (come l'autore), appassionato di magia. Originario di Patrasso, in Grecia, egli si reca per affari in Tessaglia, paese delle streghe. Là alloggia in casa del ricco Milone, la cui moglie Panfila è una maga e può trasformarsi in uccello. Lucio vuole imitarla e, valendosi dell'aiuto di una servetta, Fotis, accede alla stanza degli unguenti magici della donna. Ma sbaglia unguento, e viene trasformato in asino, pur conservando coscienza ed intelligenza umana. Per una simile disgrazia, il rimedio sarebbe semplice (gli basterebbe mangiare alcune rose), se un concatenarsi straordinario di circostanze non gli impedisse di scoprire l'antidoto indispensabile. Rapito da certi ladri, che hanno fatto irruzione nella casa, durante la notte stessa della metamorfosi, egli rimane bestia da soma per lunghi mesi, si trova coinvolto in mille avventure, sottoposto ad infinite angherie e muto testimone dei più abietti vizi umani; in breve, il tema è un comodo pretesto per mettere insieme una miriade di racconti.Nella caverna dei briganti, Lucio ascolta la lunga e bellissima favola di "Amore e Psiche", narrata da una vecchia ad una fanciulla rapita dai malviventi: la favola racconta appunto l'avventura di Psiche, l'Anima, innamorata di Eros, dio del desiderio, uno dei grandi dèmoni dell'universo platonico, la quale possiede senza saperlo, nella notte della propria coscienza, il dio che lei ama, e che però smarrisce per curiosità, per ritrovarlo poi nel dolore di un'espiazione che le fa attraversare tutti gli "elementi" del mondo) (vd oltre, la parte dedicata specificamente alla favola). Sconfitti poi i briganti dal fidanzato della fanciulla, Lucio viene liberato, finché - dopo altre peripezie - si trova nella regione di Corinto, dove, sempre sotto forma asinina, si addormenta sulla spiaggia di Cancree; durante la notte di plenilunio, vede apparire in sogno la dea Iside che lo conforta, gli annuncia la fine del supplizio e gli indica dove potrà trovare le benefiche rose. Il giorno dopo, il miracolo si compie nel corso di una processione di fedeli della dea e Lucio, per riconoscenza, si fa iniziare ai misteri di Iside e Osiride. La chiave "mistagogica"

*L'ultima parte del romanzo (libro XI), che si svolge in un clima di forte suggestione mistica ed iniziatica, non ha equivalente nel testo del modello greco. E' evidente che è un'aggiunta di A., al pari della celebre "favola" di Amore e Psiche, che si trova inserita verso la metà dell'opera: centralità decisamente "programmatica", che fa della stessa quasi un modello in scala ridotta dell'intero percorso narrativo del romanzo, offrendone la corretta decodificazione. Ci si può chiedere se queste aggiunte non servano a spiegare l'intenzione dell'autore. In realtà l'episodio di Iside, come quello di Amore e Psiche, ha un evidente significato religioso: indubbio nel primo; fortemente probabile nel secondo, interpretato specificamente ora come mito filosofico di matrice platonica, ora come un racconto di iniziazione al culto iliaco, ora - ma meno efficacemente - come un mito cristiano. Certo è, comunque, che tutto il romanzo è carico di rimandi simbolici all'itinerario spirituale del protagonista-autore: la vicenda di Lucio ha, infatti, indubbiamente valore allegorica: rappresenta la caduta e la redenzione dell'uomo, di cui l'XI libro è certamente la conclusione religiosa (lo stesso numero dei libri, 11, sembra del resto far pensare al numero dei giorni richiesti per l'iniziazione misterica, 10 appunto di purificazione e 1 dedicato al rito religioso). Il tutto farebbe delle "Metamorfosi", così, un vero e proprio romanzo "mistagogico", che sembrerebbe invero registrare l'esperienza stessa dello scrittore.Romanzo che, tuttavia, qualunque sia la sua reale intenzione, ci offre una straordinaria descrizione delle province dell'impero al tempo degli Antonini e, in modo particolare, della vita del popolo minuto.

Opere minori Sono diversi scritti di filosofia e retorica, non tutti pervenuti all'età moderna. Le opere pervenute all'età moderna sono filosofiche e retoriche.

Quelle di argomento filosofico:

- De mundo, ("Del mondo") rifacimento d'ispirazione stoica dell'omonimo trattato pseudoaristotelico e risalenti al periodo della giovinezza.

- De platone et eius dogmǎte ("Su Platone e la sua dottrina"), sintesi della fisica e dell'etica di Platone. Si suppone dovesse esser seguita da una logica, probabilmente Perì ermeneias. Emergono le teorie misteriche ed iniziatiche proprie di Apuleio.

- De deo Socratis ("Sul demone di Socrate"), trattato filosofico che esamina la teoria demonologica di Socrate e ne espone una propria in modo articolato. È influenzato dalle filosofie orientali: i demoni assumono forma angelica di intermediari tra gli dèi e gli uomini e presiedono a rivelazioni e presagi.

Quelle di argomento retorico:

- Apologia o Pro se de magia liber, trascrizione del discorso difensivo, successivamente rielaborato e diviso in due libri, pronunciato al processo per magia del 158. Costituisce l'unica orazione giudiziaria di età imperiale a noi pervenuta. Per quanto riguarda lo stile, nell'opera si rintracciano tutte le tecniche compositive di Apuleio: folgorazioni, sospensioni, parallelismi, allitterazioni ed altre nuove espressioni. C'è un largo uso dell'ironia e altre tecniche oratorie di gusto neosofistico. Per quanto riguarda i contenuti, lo scritto è autobiografico, fonte quindi di informazioni riguardo alla vita dell'autore. Il carattere autobiografico è, tuttavia, romanzato: la figura dell'autore appare emblematica, quasi mitica. L'orazione è incentrata a marcare la differenza d'intenti tra filosofia e magia: riflessione, purificazione e innalzamento spirituale, la prima; danno alle altre persone, la seconda.

- Florǐda ("Fiori vari", quindi florilegio, in cui si rintraccia l'etimologia di "antologia"), raccolta in 4 libri di 23 estratti di declamazioni epidittiche, discorsi tenuti durante i suoi pellegrinaggi, specialmente a Roma e Cartagine. Emerge una grande varietà di tematiche. Vi è, però, un maggior interesse per l'aspetto formale: Apuleio vuole ottenere il plauso del pubblico.

Opere pervenute parzialmente o non pervenuteAd Apuleio sono ascritte diverse opere andate perdute. Opere di

- cultura generale (Quaestiones conviviales, De republica, De proverbiis, Epitome historiarum),

- scienza (De arboribus, De piscibus, De re rustica, Naturales quaestiones, De musica, De arithmetica)

- etteratura (Ludicra, Hymni in Aesculapium e Carmina amatoria, di cui rimangono conservati solo due epigrammi in Apologia.

- Una traduzione del Fedone platonico

- L'Hermagoras, ritenuto da molti un romanzo.

Pseudo Apuleio

Vi è, inoltre, in corpus di opere di 'discussa ascrivibilità' (lo Pseudo Apuleio), che si sospetta non siano autentiche ma solo legate alla fama di Apuleio taumaturgo e guaritore, come:

- il trattatello di logica Perì hermeneias, che forse doveva seguire il De platone et eius dogmǎte,

- Physiognomonĭa,

- De remediis salutaribus

- De herbarum virtutibus.

LA MORTE

Per merito delle sue pubblicazioni, Apuleio riscuote grande fama di filosofo platonico. Tornato a Cartagine, la sua gloria viene riconosciuta con la sua investitura a sacerdos provinciae ("sacerdote della provincia"), una carica di grande prestigio che gli affida il culto dell'imperatore e di Roma, nonchè funzioni di governo e di rappresentanza. Muore nel 170 d.c., anno a cui risalgono le ultime notizie a suo riguardo. Le cause della morte sono ignote.

LA FAMAApuleio godette di un'eccezionale fama già da vivo: sappiamo di due statue erettegli dai Cartaginesi e di altre anche altrove (ne parla lui stesso in Florida 16), e disponiamo della lapide del basamento di una statua a lui dedicata dai suoi concittadini di Madaura. L'Africa dell'ultimo paganesimo esaltò Apuleio per il profondo afflato religioso del libro X delle Metamorfosi e per le sue virtù di mago e taumaturgo, contrapponendo i suoi miracoli, e quelli di Apollonio di Tiana, ai miracoli di Cristo.

![]()

All'inizio del 400 d.c. Apuleio diventa pertanto bersaglio dell'apologetica cristiana. La voce meno ostile è quella dell'africano Agostino, che proprio a Madaura studia fino ai sedici anni (Confessiones). Agostino non mostra di credere ad Apuleio mago, né ai suoi miracoli (Epistulae 138), rispetta e combatte l'Apuleio filosofo neoplatonico e la sua teoria dei demoni, apprezza molto però lo scrittore e il retore e soprattutto battezza le Metamorfosi L'Asino d'oro, titolo con cui il romanzo è conosciuto nel Medioevo.

Per secoli, di Apuleio si lessero solo le opere filosofiche, finché con l'Umanesimo l'interesse si spostò sulle Metamorfosi. Il vero riscopritore delle Metamorfosi è Boccaccio, che copia il romanzo già intorno al 1338. La prima traduzione in volgare del romanzo apuleiano fu del Boiardo (nel Quattrocento), seguita dalla rielaborazione dei primi dieci libri dal Firenzuola col titolo di L'Asino d'oro (1525). Ma non solo in Italia, in tutta l'Europa le Metamorfosi si diffusero in ottime e numerosissime traduzioni, esercitando un influsso che non ha confronti per vastità, consistenza e continuità sulle singole narrative nazionali: oltre alla novellistica, da ricordare anche i romanzi picareschi e, in età romantica, quelli di magia e quelli visionari.

Il romanzo, in 11 libri, è forse l'adattamento (almeno nei primi 10) di uno scritto di Luciano di Samosata di cui non siamo in possesso, ma del quale ci è pervenuto un plagio intitolato "Lucius o L'asino": si discute se A. abbia seguito il modello solo nella trama principale, o ne abbia ricavato anche le molte digressioni novellistiche tragiche ed erotiche. Non è improbabile, poi, che sia A. che Luciano abbiano (sia pure con intenti del tutto diversi) rielaborato un'ulteriore fonte, di cui ci testimonia Fozio: ovvero, un'opera intitolata, manco a dirlo, "Metamorfosi", e attribuito ad un certo Lucio di Patre, il cui canovaccio esteriore è praticamente lo stesso dell'opera del nostro. "Le "Metamorfosi" di A. gravitano comunque nella tradizione della "milesia", ma anche in quella del romanzo greco contemporaneo, arricchito però dall'originale e determinante elemento magico e misterico.Dunque, nell'opera, il magico si alterna con l'epico (nelle storie, ad es., dei briganti), col tragico, col comico, in una sperimentazione di generi diversi (ordinati ovviamente in un unico disegno, con un impianto strutturale abbastanza rigoroso), che trova corrispondenza nello sperimentalismo linguistico, nella piena padronanza di diversi registri, variamente combinati nel tessuto verbale: e il tutto in una lingua, comunque, decisamente "letteraria". Trama

La favola di "Amore e Psiche". Come detto, la favola di Amore e Psiche, che si estende emblematicamente dalla fine del IV libro (paragrafo XXVIII) a buona parte del VI (prg. XXIV incl.), ha un'importanza esemplare nell'economia generale del romanzo, svolgendo una funzione non solo esornativa, ma fornendocene invero la corretta chiave di lettura e di decodificazione, fulcro artistico ed etico dell'opera tutta. Trama

La favola inizia nel più classico dei modi: c'erano una volta, in una città, un re e una regina, che avevano tre figlie. L'ultima, Psiche, è bellissima, tanto da suscitare la gelosia di Venere, la quale prega il dio Amore di ispirare alla fanciulla una passione disonorevole per l'uomo più vile della terra. Tuttavia, lo stesso Amore si invaghisce della ragazza, e la trasporta nel suo palazzo, dov'ella è servita ed onorata come una regina da ancelle invisibili e dove, ogni notte, il dio le procura indimenticabili visite. Ma Psiche deve stare attenta a non vedere il viso del misterioso amante, a rischio di rompere l'incantesimo. Per consolare la sua solitudine, la fanciulla ottiene di far venire nel castello le sue due sorelle; ma queste, invidiose, le suggeriscono che il suo amante è in realtà un serpente mostruoso: allora, Psiche, proprio come Lucio, non resiste alla "curiositas", e, armata di pugnale, si avvicina al suo amante per ucciderlo. Ma a lei il dio Amore, che dorme, si rivela nel suo fulgore, coi capelli profumati di ambrosia e le ali rugiadose di luce e il candido collo e le guance di porpora. Dalla faretra del dio, Psiche trae una saetta, dalla quale resta punta, innamorandosi, così, perdutamente, del'Amore stesso. Dalla lucerna di Psiche una stilla d'olio cade sul corpo di Amore, e lo sveglia. L'amante, allora, fugge da Psiche, che ha violato il patto. L'incantesimo, dunque, è rotto, e Psiche, disperata, si mette alla ricerca dell'amato. Deve affrontare l'ira di Venere, che sfoga la sua gelosia imponendole di superare quattro difficilissime prove, l'ultima delle quali comporta la discesa nel regno dei morti e il farsi dare da Persefone un vasetto. Psiche avrebbe dovuto consegnarlo a Venere senza aprirlo, ma la curiosità la perde ancora una volta. La fanciulla viene allora avvolta in un sonno mortale, ma interviene Amore a salvarla; non solo: il dio otterrà per lei da Giove l'immortalità e la farà sua sposa. Dalla loro unione nascerà una figlia, chiamata "Voluttà". La chiave di lettura della favola La successione degli avvenimenti della novella riprende quella delle vicende del romanzo: prima un'avventura erotica, poi la "curiositas" punita con la perdita della condizione beata, quindi le peripezie e le sofferenze, che vengono alfine concluse dall'azione salvifica della divinità. La favola, insomma, rappresenterebbe il destino dell'anima, che, per aver commesso il peccato di "hybris" (tracotanza) tentando di penetrare un mistero che non le era consentito di svelare, deve scontare la sua colpa con umiliazioni ed affanni di ogni genere prima di rendersi degna di ricongiungersi al dio. L'allegoria filosofica è appena accennata (se non altro, nel nome della protagonista, Psiche, simbolo dell'anima umana), ma il significato religioso è evidente soprattutto nell'intervento finale del dio Amore, che, come Iside, prende l'iniziativa di salvare chi è caduto, e lo fa di sua spontanea volontà, non per i meriti della creatura umana.

LE METAMORFOSILibro I: Prologo:

il protagonista e narratore si presenta, è greco e si chiama Lucio, ed invita il lettore a prestare attenzione alle fabulae Milesiae che intreccerà per lui. Inizia quindi il racconto principale o cornice. Lucio si trova in Tessaglia, terra della magia, ove si è recato per affari. Durante il viaggio incontra due viandanti, uno dei quali, Aristòmene, strada facendo racconta l'incredibile storia che gli è capitata.

Racconto di Aristomene:

Aristomene incontra per caso ad Ìpata, in Tessaglia, il suo ex-commilitone Socrate, ridotto ad una larva umana per essere stato l'amante di una strega. Lavato e rivestito l'amico, Aristomene lo porta in una locanda e decide di fuggire con lui l'indomani. Ma durante la notte, per magia, la strega e sua sorella penetrano nella stanza dei due, sgozzano Socrate sostituendo il suo cuore con una spugna ed inondano Aristomene di urina; indi se ne vanno. Mentre Aristomene, terrorizzato, cerca di darsi la morte per non essere accusato dell'omicidio dell'amico, ecco che questi si risveglia come se niente fosse. I due si rimettono in viaggio verso casa. Giunti presso un ruscello, si fermano per riposarsi e mangiare; ma all'improvviso, mentre Socrate si china sull'acqua per bere, il suo collo si squarcia e ne esce la spugna, ed egli cade stecchito. Aristomene fugge e cambia vita, lasciandosi alle spalle il terribile passato. Fine del suo racconto. Lucio, lasciati i due viandanti, giunge ad Ìpata e si reca a casa del suo ospite Milone.

Libro II:L'indomani, al mercato, Lucio viene riconosciuto, proprio a causa della sua bellezza, da una certa Birrena, che si dice amica intima della madre di lui. Il giovane accetta l'invito e Birrena lo mette in guardia contro Pànfila, la moglie di Milone, famosissima maga. L'avvertimento ottiene l'effetto contrario: Lucio vuole sperimentare la magia. Per avere accesso ai segreti della padrona di casa, il giovane fa leva sui propri mezzi fisici e seduce la graziosa Fòtide, ancella di Panfila. Quella notte stessa Lucio ha il primo incontro d'amore con lei. Qualche sera dopo egli si reca a cena in casa di Birrena, ove ascolta il terribile racconto autobiografico di uno dei commensali, Telìfrone.

Racconto di Telìfrone:

giunto a Larissa, in Tessaglia, Telìfrone accetta una stranissima offerta di lavoro: dovrà fare la guardia ad un cadavere per tutta la notte, onde evitare che le streghe ne asportino le parti ad esse necessarie per i loro incantesimi.

![]()

Il contratto prevede che, in caso di inadempienza, il sorvegliante malaccorto debba rifondere il danno in natura, mutilandosi delle corrispondenti parti del corpo. Il morto in questione è il marito di una bellissima matrona, che accoglie Telìfrone in lacrime; il giovane si pone a fare la guardia; ma durante la notte penetra nella stanza una donnola, e Telìfrone sprofonda in un sonno pesante. Al mattino si risveglia pieno d'angoscia, ma il cadavere è intatto. Durante il rito funebre, tuttavia, il vecchio zio del defunto accusa la vedova di averlo assassinato. Il cadavere viene risuscitato temporaneamente per magia e rivela la verità, ma non viene creduto; allora, per dimostrare che dice il vero, racconta ciò che solo lui può sapere, cioè che cosa è successo mentre Telìfrone dormiva: alcune streghe hanno invocato il nome del morto per attirarlo fuori; ma disgraziatamente il morto è omonimo di Telìfrone; quest'ultimo, sonnambulo, si è recato dalla streghe, che gli hanno mozzato naso ed orecchie sostituendoli con organi posticci. A quelle parole, il povero Telìfrone nega disperatamente e si tocca il naso e le orecchie, che subito si staccano. Fine del racconto di Telìfrone. Durante il ritorno verso casa Lucio, ubriaco, s'imbatte in quelli che crede essere tre ladri in procinto di scassinare la porta del suo ospite Milone, e li uccide.

Libro III: Lucio viene arrestato il mattino successivo e sottoposto a processo per l'uccisione dei tre supposti ladroni. Quando ormai dispera della salvezza, i tre cadaveri vengono condotti in aula, coperti, e lui stesso viene costretto a scoprirli: con sua enorme sorpresa, sotto il drappo appaiono tre otri. Troppo tardi Lucio si accorge, mentre tutti scoppiano a ridere, che il processo è una farsa: ricorre infatti quel giorno la festa del dio Riso, in cui gli abitanti della Tessaglia amano divertirsi alle spalle degli ingenui. Sarà Fòtide, più tardi, a spiegare a Lucio come siano andate le cose: i tre otri hanno preso vita per un incantesimo di Panfila, e Lucio, nel buio, ubriaco com'era, li ha scambiati per esseri umani e li ha colpiti. Lucio chiede allora a Fotide di vedere la padrona mentre si trasforma per virtù di magia, e così assiste, non visto, alla trasformazione di Panfila in uccello, e subito dopo Lucio chiede a Fotide di spalmarlo col filtro magico.

Ma la ragazza sbaglia unguento, e Lucio viene trasformato in asino, pur conservando intelletto umano. Infuriato ma impotente, Lucio-asino si dirige nel luogo che gli sembra più adatto al suo nuovo stato, e cioè la stalla, in attesa di poter disporre dell'antidoto indicatogli da Fotide: dovrà infatti mangiare delle rose, e subito ritornerà uomo. Ma durante la notte alcuni briganti fanno irruzione in casa di Milone e si portano via anche tutte le bestie da soma, fra cui Lucio. Egli, pur avendone l'occasione, evita di mangiare delle rose, poiché teme di essere ucciso dai briganti una volta tornato uomo.

Libro IV: I ladroni conducono Lucio nel loro rifugio sulle montagne, dove le rose non crescono; sopraggiungono ben presto altri componenti della banda. I briganti raccontano le prodezze di tre loro compagni morti: Làmaco, Álcimo e Trasileòne.

Il giorno seguente viene portata al rifugio una bella e giovane prigioniera, Càrite, che è stata rapita con la speranza di un riscatto. Per lenire l'ansia, la vecchia custode del rifugio racconta una storia: quella di Amore e Psiche.

La favola di Amore e Psiche:

C'era una volta un re che aveva tre figlie; la minore, Psiche, era di una tale bellezza che Venere stessa ne era invidiosa e nessun uomo osava chiederla in moglie. Un vaticinio di Apollo chiede che Psiche venga posta in cima ad una rupe, dove andrà sposa ad un orribile mostro. Fra le lacrime di tutta la popolazione, Psiche viene portata sul luogo del supplizio. Ma Zèfiro la solleva e la depone su un prato.

Libro V:

Psiche, esausta, si addormenta. Al suo risveglio si trova di fronte ad una reggia incantata e deserta dove delle "voci nude", la servono, le parlano e suonano per lei. Di notte, nel buio, la raggiunge il misterioso mostro suo sposo, che la fa sua senza permetterle di vederlo. Dopo qualche tempo Psiche, che, contrariamente al previsto, trova molto piacevole la compagnia notturna del marito, ma soffre la solitudine di giorno, riesce a strappargli il permesso di vedere le sue sorelle. Queste, tuttavia,invidiose per la fortuna di Psiche, la convincono che quello con cui giace tutte le notti (e da cui ormai aspetta un figlio) è un mostro orrendo e pericolosissimo: ella dovrà perciò ucciderlo, per essere salva. Psiche, atterrita, vìola quella notte stessa il comando del marito, portando una lucerna nel talamo mentre lui dorme: ma alla luce della lampada appare, addormentato, un giovane bellissimo, Cupìdo.

Psiche si punge con una delle frecce del marito e all'istante si innamora pazzamente di lui; si china per baciarlo, ma nel far questo rovescia sul suo braccio l'olio bollente della lampada, e Cupìdo si sveglia di soprassalto. Vedendosi tradito, vola via, invano trattenuto da Psiche. Prima di andarsene le rivela la verità: Venere, sua madre, gli aveva imposto di dare Psiche in moglie al più abietto degli esseri, ma lui stesso se n'era innamorato e l'aveva voluta come sua sposa. Detto questo, il dio fugge. Psiche, fuori di sé per il dolore, si vendica delle sorelle: fa credere loro che Cupido le desideri come spose e che Zèfiro le traporterà giù dalla rupe; in tal modo le due perfide si sfracellano sulle rocce. Frattanto anche Venere, scoperto l'inganno del figlio, medita vendetta.

Libro VI:

Psiche chiede invano aiuto a Cèrere ed a Giunone. Venere, dal canto suo, fa cercare con un bando Psiche, ma la ragazza si presenta spontaneamente.

La dèa infierisce su di lei con maltrattamenti di vario genere, nel tentativo di imbruttirla; infine, non contenta, le impone alcune prove terribili, che tuttavia Psiche supera con l'aiuto delle formiche, di una canna palustre e di un'aquila; ma la quarta prova è pressoché impossibile: si tratta di scendere all'Ade per chiedere a Prosèrpina una fiala di bellezza per Venere.

Psiche vi riesce con l'aiuto di una torre, ma sulla via del ritorno non sa resistere alla curiosità ed apre la fiala, come Venere aveva previsto: la fiala di Prosèrpina non contiene infatti bellezza, ma morte. Psiche cade a terra esanime. Ma Cupìdo, guarito dalla scottatura e più innamorato che mai, vola presso di lei e la salva. Subito dopo, per intervento di Giove, Cupìdo ottiene il permesso di sposare Psiche, che viene resa immortale. Poco dopo Psiche darà alla luce una figlia, Voluttà. Fine del racconto.

Al loro ritorno, i briganti decidono di sbarazzarsi dell'asino; Lucio li previene e fugge con la giovane prigioniera in groppa. Ma la fuga dei due viene interrotta dai ladroni, che li catturano e decidono di ucciderli l'indomani, cucendo la giovane nel ventre dell'asino morto. Nel frattempo anche la vecchia si è impiccata, per timore del castigo.

Libro VII:

Sopraggiunge un ladrone, il quale informa gli altri che la colpa della rapina in casa di Milone è ricaduta su Lucio: la notizia affligge moltissimo il povero asino, che vorrebbe discolparsi. Intanto i briganti eleggono come loro capo una nuova recluta, dopo avere ascoltato il racconto delle sue straordinarie prodezze. Il nuovo capo propone di non uccidere la ragazza, ma di venderla ad un lenone: la proposta viene accettata all'unanimità. L'asino, fra sé e sé, è indignato dell'atteggiamento della giovane, la quale è tutta contenta di essere venduta come prostituta e per di più si lascia continuamente baciare dal nuovo capo. Ma Lucio si sbaglia: il nuovo ladrone altri non è che Tlepòlemo, il fidanzato della prigioniera, il quale, ubriacati i briganti, riesce a fuggire con lei e con l'asino. Il giorno dopo i ladroni vengono uccisi e l'asino viene raccomandato alle attenzioni di un mandriano; ma la moglie di quest'ultimo, una perfida megera, lega la povera bestia alla macina; come se non bastasse, Lucio viene assalito dagli stalloni e sottoposto alle sevizie di un malvagio ragazzo, che per di più lo accusa di sconcezze del tutto inventate. In tal modo gli altri pastori si risolvono ad ucciderlo o a castrarlo; finalmente però l'asino riesce a fuggire, spaventato da un'orsa. La libertà è effimera: Lucio viene catturato da un passante, che verrà accusato a torto dell'assassinio del cattivo ragazzo (ucciso in realtà dall'orsa) e condannato a morte; anche l'asino viene condannato, e, nell'attesa che il supplizio si compia, la madre del ragazzo morto incrudelisce selvaggiamente su di lui.

Libro VIII:

Il mattino seguente giunge dalla città un servo di Càrite e racconta la tristissima fine della fanciulla:

Trasillo, un antico pretendente della ragazza, ha ucciso in una battuta di caccia Tlepòlemo, suo novello sposo; la sposa si è chiusa in un cupo dolore, rifiutando inorridita la proposta di matrimonio di Trasillo, quando una notte le appare in sogno Tlepòlemo e le rivela la verità; allora la ragazza finge di acconsentire a trascorrere una notte d'amore con l'assassino, ma, dopo averlo narcotizzato, lo acceca con uno spillone. Quindi corre sulla tomba del marito e si uccide. Analoga sorte tocca a Trasillo, che non riesce a sopravvivere alla tragedia e muore dopo avere confessato tutto.

Tuttavia per l'asino questa tragedia è una fortuna, dal momento che i mandriani, temendo il nuovo padrone, decidono di andarsene e portando Lucio carico di bagagli. Durante il viaggio i mandriani temono l'assalto dei lupi, ma vengono invece ridotti a malpartito da alcuni contadini, che gli aizzano contro dei cani; un giovane pastore viene poi divorato da un drago.

Quando finalmente il gruppetto giunge in una grande città, l'asino viene venduto ad un vecchio pederasta dedito al culto di Cìbele, che lo porta subito alle sue "ragazze" (ossia i cinedi che convivono con lui): costoro utilizzano l'asino per portare in processione l'immagine della Dea durante la questua. L'asino, già infastidito da tutto ciò, e disgustato dalle sconcezze di quei pervertiti, richiama l'attenzione dei passanti col suo raglio mentre i "sacerdoti" sono tutti presi dalle loro libidini, col risultato di farsi picchiare quasi a morte.

Capitato poi in casa di un cittadino devoto di Cìbele, rischia di essere ucciso per andare a sostituire un prosciutto rubato da un cane.

Libro IX:

L'asino scappa, ma viene catturato da alcuni servi che lo credono ammalato di rabbia; appurato che è sano, viene restituito ai sacerdoti di Cìbele. In una locanda apprende la gustosa storia di un marito credulone gabbato dalla moglie traditrice. Un bel giorno, finalmente, i sedicenti sacerdoti vengono arrestati, e Lucio viene acquistato da un mugnaio, che lo pone nuovamente alla macina; qui la bestia ha modo di constatare, con profonda pietà, le misere condizioni degli animali suoi compagni. Il mugnaio, brava persona in fondo, ha per moglie una megera che lo tradisce con un giovane delle cui prestazioni è scontenta; la vecchia serva le raccomanda un certo Filesìtero, focoso e giovane. Ma mentre i due sono soli in casa, il mugnaio ritorna inaspettatamente; Filesìtero si nasconde e il povero marito confida alla moglie tutto il suo sdegno per il triste caso di un lavandaio suo amico, la cui consorte è stata appena colta in flagrante tradimento. L'asino decide allora di intervenire e, calpestando le dita all'amante nascosto, lo costringe a svelarsi. Il marito per punizione costringe infatti il giovane a passare la notte con lui. Poi caccia di casa i due adulteri. La moglie ricorre alle arti di una strega, e l'indomani il mugnaio viene trovato morto.

Lucio viene venduto ad un ortolano poverissimo ma onesto e a modo suo generoso, che si affeziona all'asino; una sera, per ricompensa di un favore, il poveretto viene invitato a cena da un ricco signore. Ma la cena si muta in tragedia: al padrone di casa viene riferito che i suoi tre figli sono appena morti, per cui il poveretto si sgozza con lo stesso coltello con cui stava tagliando il formaggio. Sconvolto, l'ortolano s'incammina verso casa con l'asino, ma ad un tratto un legionario romano lo ferma e pretende di portargli via l'animale; l'ortolano reagisce: il legionario ha la peggio, ma l'ortolano e Lucio devono nascondersi in casa di un amico per sfuggire alle ricerche del soldato. Ma sarà proprio l'asino, con la sua sciocca curiosità, a perdere sé e il suo padrone, sporgendosi dal nascondiglio per guardare. L'ortolano è condannato a morte.

Libro X:

Lucio è ora al servizio dell'odiato legionario, e in casa di un decurione, viene a sapere che la seconda moglie del padrone di casa si è follemente invaghita, novella Fedra, del figliastro; poiché questi non le si concede, decide di ucciderlo, ma il veleno a lui destinato viene assunto per errore dal figlio della donna, che muore; costei accusa il figliastro dell'assassinio e di tentato incesto con lei. Ma quando ormai il povero giovane sta per essere condannato a morte, un medico interviene e rivela la verità: egli stesso ha venduto il veleno, ma al servo della donna, non al ragazzo; e, poiché il servo nega, aggiunge che non si trattava di veleno, ma della mandràgora, un potentissimo narcotico: se dunque il figlio minore non è morto, non c'è dubbio che sia stato "avvelenato" dall'acquirente della mandràgora, e cioè dal servo. Infatti il giovinetto è vivo e riprende di lì a poco i sensi: il servo viene condannato a morte e la donna all'esilio perpetuo, mentre il padre ritrova in un colpo solo i due figli che credeva perduti. Lucio viene venduto dal soldato a due fratelli, l'uno cuoco e l'altro pasticciere, e finalmente può rimpinzarsi di pasticcini; ma un giorno i due lo scoprono e lo rivelano al padrone di casa: costui le trova così divertenti che si compra l'asino e lo fa ammaestrare per il suo circo. Recatosi a Corinto con l'asino, guadagna un discreto gruzzolo ma una matrona s'invaghisce follemente di Lucio e pretende di passare alcune notti con lui.

Scoperte le prodezze amatorie dell'asino, si decide di farlo esibire nel circo come amante di una feroce assassina condannata a morte. Lucio decide di morire piuttosto che subire questo oltraggio: riesce a fuggire strappando la corda, e non si ferma prima di avere raggiunto la riva del mare, dove, sdraiato sulla sabbia, sprofonda esausto nel sonno.

Libro XI: All'improvviso l'asino si sveglia e vede sorgere dal mare la luna. Profondamente commosso, le rivolge una preghiera, chiedendole di potersi liberare della bestia che è in lui, oppure di morire. Poi si riaddormenta. In sogno gli appare Iside, che gli annuncia la fine dei suoi tormenti: il giorno seguente (il 5 marzo) è la festa della Dea; Lucio dovrà avvicinarsi al sacerdote e mangiare i petali delle rose della sacra ghirlanda: all'istante ritornerà uomo. La sua vita però cambierà del tutto: egli diventerà un adepto del culto della Dea, che gli promette beatitudine eterna dopo la morte. L'asino si risveglia: è una stupenda giornata primaverile, passa la processione e Lucio vede il sacerdote, gli si avvicina e mangia le rose. All'istante ridiventa uomo. Il sacerdote gli spiega il senso delle sue traversìe e lo esorta ad abbracciare la nuova fede. Lucio, commosso, segue il corteo del Navigium Isidis.

Il giovane può finalmente rivedere i suoi, da cui era creduto morto; ma tutti i suoi desideri sono rivolti all'iniziazione, che finalmente, dopo una lunga attesa, avrà luogo. Una seconda iniziazione avverrà a Roma: Lucio diverrà anche adepto di Osiride. Infine vi sarà la terza e definitiva consacrazione di Lucio, che ora scopre le sue carte e si dice non più greco, ma originario di Madauro (la sovrapposizione con l'autore è ormai completa); il dio Osiride in persona promette al giovane una brillante carriera come retore giudiziario e lo esorta a non preoccuparsi delle calunnie della gente. Lucio, prima di entrare a far parte di un collegio sacerdotale, con gesto altamente simbolico si rasa i bei riccioli biondi di cui andava tanto fiero.

Amore e PsicheLa novella di Amore e Psiche è inserita in un lungo "romanzo" dal titolo Metamorfosi (chiamato in seguito da S. Agostino L'asino d'oro) composto da Apuleio nel II secolo d.C., nel quale vengono narrate le peripezie di Lucio che, per errore, viene trasformato in asino, pur conservando mente e sentimenti umani: solo dopo molte avventure, talvolta anche dolorose, Lucio potrà infine riprendere forma umana grazie all'intervento della dea Iside, di cui Lucio diventerà sacerdote. Si tratta dunque della rappresentazione simbolica del percorso dell'uomo dallo stato bestiale allo stato spirituale, un complesso cammino interiore dalla materia allo spirito. La novella di Amore e Psiche, che come vedremo rappresenta "in piccolo" questo medesimo itinerario, è posta in bocca ad un personaggio del romanzo e rappresenta uno dei primi esempi nella letteratura occidentale di "fiaba di magia", cioè un tipo di narrazione che conserva l'eco di antichi riti di iniziazione durante i quali, attraverso racconti "esemplari", le popolazioni primitive trasmettevano alle nuove generazioni la loro concezione del mondo, il loro patrimonio mitico-religioso, le loro "regole" sociali. La novella presenta infatti lo schema narrativo tipico di tutte le fiabe di magia (messo in luce per la prima volta da V. Propp in Morfologia della fiaba di magia), che è assai semplice, ripetitivo e strutturato su una serie di sequenze obbligate:

![]() |

| L'ASINO D'ORO |

· l'eroe, o eroina, è costretto ad allontanarsi dall'ambiente familiare per inoltrarsi in un ambiente nuovo e sconosciuto (un bosco, una foresta, un castello...); spesso è una persona sfavorita, di bassa condizione sociale, o addirittura lo "scimunito", o il figlio minore cioè quello che conta di meno, o una donna di basso rango, magari povera e umiliata (la guardiana delle oche, o la serva del castello)

· deve quindi affrontare situazioni pericolose ("prove"), che riesce a superare solo grazie all'intervento di interventi alquanto magici, cioè grazie all'aiuto offerto da persone, o anche da animali, piante parlanti o da oggetti magici;

· infine, dopo aver superato le prove, si ritrova in una nuova condizione, in genere conquistando l'amore il matrimonio la ricchezza e magari un regno.

LA TRAMA La novella è una fiaba classica in cui una giovane e bellissima ragazza, Psiche, cioè "anima", è oggetto dell'amore del Dio Cupido, p Eros, cioè Amore, figlio di Venere, il quale trasporta Psiche in uno splendido palazzo e la fa sua sposa, imponendole tuttavia di non cercare mai di guardarlo. Ma la felicità dei due giovani è minacciata sia dall'invidia delle due sorelle di Psiche, sia dalla ostilità di Venere, che non vuole per suo figlio una sposa mortale e soprattutto una ragazza tanto bella da esserle paragonata.

Spinta dalle invidiose sorelle, Psiche disobbedisce e spia Amore addormentato al lume di una candela ma una goccia di cera bollente desta il Dio, che irato l'abbandona.

Psiche disperata cerca il suo sposo da Venere che la costringe a sottoporsi a prove "impossibili", dalle quali esce tuttavia vittoriosa grazie ad una serie di aiuti straordinari. Venere deve arrendersi e Giove stesso celebra le nozze tra Amore e Psiche concedendo alla fanciulla l'immortalità ed il rango divino. Attorno ai due protagonisti si muovono poi altri personaggi appartenenti al mondo degli uomini (come le sorelle invidiose di Psiche), degli Dei (come Venere, Giove, Pan) e della natura magica (come animali, fiumi ad alberi parlanti), in un continuo intreccio fra realismo e magia.

Il senso della favola oltre alla bellezza del racconto è soprattutto allegorico, da intendere per chi sa intendere, nel gioco prettamente umano tra Amore e Psiche. E' una via interiore attraverso esperienze difficili e dolorose ma le interpretazioni in merito sono molteplici, alcune banalizzanti, nel ridurre un simbolismo esoterico a un rito di iniziazione tribale. Tutto il romanzo per alcuni è imperniato sulla vicenda dell'Anima che, in chiave cattolicheggiante, caduta in disgrazia per fatale errore, vedi la fatidica mela, attraverso una serie di durissime prove riconquista alla fine, ma solo per l'intervento della Grazia divina, la felicità, e l'immortalità.

Anche se Apuleio è un filosofo platonico che non disdegna l'ermetismo, nè la magia, nè l'alchimia, egli trova la sua vera essenza attraverso i sacri misteri del culto di Iside. Soprattutto nella favola di Amore e Psiche, si comprende il percorso dell'anima umana più che un misticismo religioso.

Se Psiche, ovvero l'anima, è curiosa di scoprire il volto vero di Cupido, ovvero dell'amore, il muro della mente è già infranto. Finchè la nostra mente si ciba di tutto ciò che le è stato insegnato e propinato, dalle regole morali, alla religione, all'essenza dei sessi, alla giustizia ecc. tutto resta immobile e l'anima vive nell'inconsapevolezza. Ma se l'anima non è soddisfatta e cerca la realtà di se stessa e del mondo lei stessa infrange la sua protezione.

Questa è l'essenza dei Sacri Misteri in cui la curiosità necessitante è la spinta dell'opera. Mentre il Dio unico però si arrabbia e punisce quando l'essere umano mangia il frutto proibito, la Dea al contrario per lo stesso fatto concede doni, anzi concede i Sacri Misteri, creati appunto per chi vuole di più.

Heidegger dice della curiosità: "ciò che preme a questo tipo di visione non è la comprensione o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente le possibilità derivanti dall'abbandono al mondo. La curiosità non ha nulla a che fare con la considerazione dell'ente pieno di meraviglia, con il qaumazein; non la interessa lo stupore davanti a ciò che non si comprende, perché essa cerca, sì, di sapere, ma unicamente per poter aver saputo" (Sein und Zeit, Halle 1927). Ma questa è curiosità della mente, la curiosità dell'anima è un'altra cosa.

Senza scomodare Dei o diavoli esistono due modi di percepire la realtà, quella della mente che analizza e deduce e quella dell'istinto che non pensa ma sente. E' credenza comune che il formarsi della materia faccia dimenticare all'anima la sua origine cosmica, invece non è la materia ma la mente influenzata dall'esterno che comprime l'istinto e non riesce più a sentire. Per ritrovare la ricongiunzione interiore tra anima e istinto occorre ripassare per tutte le esperienze che costrinsero la mente a tappare l'anima, processo che si è rafforzato nei secoli si che recuperare oggi l'istinto è divenuta opera titanica.

Tornare nel profondo buio è l'unica via che permette di ritrovare l'essenza dell'anima, del resto tutte le Grandi Dee antiche fecero la stessa cosa, da Inanna ad Astarte fino a Demetra che deve scendere nell'Ade per ricongiungersi con la figlia e partecipare delle due nature, quella esterna e quella interna e profonda.