Il sito di Pagliano si colloca a Sud del lago di Corbara e dell' A.1, nella confluenza attuale tra il Tevere e del Paglia (che proviene da Ovest), nel territorio comunale di Orvieto, ben seguito dal seminario di studi "sul campo" organizzato dalla Scuola di Etruscologia e Archeologia dell'Italia Antica e coordinato dal Prof. Maurizio Gualtieri (Dipartimento Uomo e Territorio - Sezione Studi Comparati sulle Società Antiche, Università degli Studi di Perugia).

Pagliano, centro urbano di origine etrusca, situata su una lingua di terra molto fertile a forma di cuneo, dista circa 6 km da Orvieto nel punto in cui il Tevere riceve le acque del Paglia. Pagliano aveva vie di comunicazione stradali, ma pure fiumi, come il Paglia ed il Tevere, a quei tempi navigabili, tutte vie riutilizzate poi dai Romani. La navigazione tiberina era ottima per gli scambi commerciali che collegavano Roma con le regioni più interne, attraverso il Paglia, la Nera, l'Aniene.

Si ipotizza che le origini di Pagliano furono molto antiche per la probabile esistenza del porto già al tempo degli scontri tra Roma e l’Etruria per il predominio sul Tevere (IV III sec. a.c.); un’ altra ipotesi lo fa risalire al tempo di Silla, nell’80 a.c., in quanto fu allora che l’opus reticolatum cominciò ad apparire. Tuttavia Pagliano sarebbe entrato in funzione ancora prima del I secolo a.c. come testimoniano dei muri in opus incertum.

Di grande importanza per delineare il periodo di attività del porto sono le iscrizioni doliari e le ceramiche di Pagliano; queste sono distinguibili per il marchio con il nome dei vasai noti, per la colorazione nera o rossocorallino e per le figurazioni in rilievo. I vasi neri risalgono al II secolo a.c., mentre quelli rossi al I secolo a.c..

Sul lato sinistro del Paglia sono stati ritrovati dei resti di scheletri umani che hanno messo in evidenza un’area di circa 900 mq destinati alla sepoltura. E’ di grande interesse l’aver portato alla luce cadaveri interi deposti in urne di coccio ricalcanti la tipologia degli antichi orci italici.

L'indagine sistematica programmata per gli anni 2009 e 2010, condotta in collaborazione tra la Scuola di Etruscologia e Archeologia dell'Italia Antica (istituita nel 2002 per volontà congiunta della Fondazione per il Centro Studi "Città di Orvieto" e della Fondazione per il Museo "Claudio Faina"), l'Università degli Studi di Perugia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, consentirà di effettuare un rilievo aggiornato delle strutture già visibili nonché una campagna di prospezioni geo-archeologiche mirata ad una più precisa definizione della natura ed estensione dell' area archeologica.

Dal I sec. a.c. la zona orvietana si servì del porto di Pagliano fino al IV sec. d.c., ma la massima fioritura di Pagliano avvenne in epoca romana, E' recente la “riscoperta” dell’impianto portuale a seguito di un’opera di disboscamento.

E’ visibile, infatti, un molo che precede i fabbricati insieme a piloni di ormeggio che fungevano da luogo di approdo e banchina di carico e scarico delle merci. Complementare ad esso è la via terrestre, la strada Ferentinum - Tuder, evidente raccordo anulare con le vie fluviali, testimoniata da un tratto di muro costruito con pietra squadrata da ambo le parti simili a teste di ponte e da un cippo marmoreo dedicato ad Ercole (come dimostra l’iscrizione) che nell’Italia centrale era identificato come tutor Viarum.

LA FINE

La fine dell’ attività di Pagliano va cercata negli avvenimenti tra il 395 e il 408, con la discesa in Italia di Alarico re dei Visigoti. Per ostacolare la navigazione sul Tevere e togliere ai Romani i rifornimenti questi distrusse Pagliano, dopo aver abbattuto anche il porto di Ostia. Molto probabilmente il porto venne incendiato come dimostrano i segni dell’azione distruttiva del fuoco.

GLI SCAVI

Gli scavi hanno fatto riemergere molte anfore vinarie ed olearie, rinvenute nel sito, testimoniano che qui c’erano magazzini di tali prodotti. Il territorio di Pagliano forniva: grano, farina, vino, olio, ortaggi, il sale delle saline di Ostia, stoffe, aromi, cristalli, calzature, bronzi e ceramiche, anche perchè la via fluviale era la più sicura ed economica.

La presenza di 16 macine da mulino e di granai a nordest, attestano che qui c’era un "pistrinense opificium" in cui avveniva la trasformazione del grano in farina; i molti vasi aretini e campani, nonchè monili d'argento, candelabri, collane, fibule, statue bronzee o di marmo, confermano che qui c’era un emporio commerciale, non potendo tanto materiale appartenere alla popolazione locale, costituita prevalentemente da schiavi.

Prima della macinazione il grano veniva lavato in acqua corrente, per mezzo di vasche assai capaci e intercomunicanti per via di canaletti; questi si trovano nei vani attigui alla sala di macinazione, alimentati da una fontana ancora oggi visibile sotto un arco. L’asciugatura del grano, avvenendo in inverno per sfruttare la temporanea navigabilità del fiume, ricorreva ad ambienti riscaldati.

Il sito archeologico oggi è distribuito sulla sponda sinistra e sulla sponda destra. Il piano più basso, della sponda sinistra, era abitato per circa 8000 mq. quello sulla sponda destra, coperta da terra alluvionale, presenta locali con frammenti di lucerne e ceramiche aretine e utensili come aghi e anfore e molte monete dell’epoca di Augusto fino a quella di Costanzo.

Altri ritrovamenti rivelano alcuni vani come balneum (bagno), provvisti di vasche e oggetti da toilette; in altri sono stati rinvenute colonne in travertino, cippi sepolcrali, nicchie semicircolari e canali per scaricare l’acqua.

Nella parte inferiore, quella che guarda il corso del Paglia, si pensa fosse la zona adibita alla macinazione e che il vano centrale possa essere stato un luogo di mercato con intorno un ambulacro coperto. Le abitazioni non erano ricche, addossate le une contro le altre e prive di atrium e peristilium.

![]() |

| LE MACINE DEL FIUME PAGLIA |

Nuove scoperte dì antichità in contrada Pagliano del feudo Corbara.

Si scoprì per un'altezza di circa m. 2,00 un grande ambiente, che prospetta sulla sponda destra del Tevere, nell'angolo di confluenza con il Paglia, per una superficie approssimativa di 300 m.q. Vi si rinvennero gli oggetti che seguono:

Bronzo.

- Due monete di Nerone, e sedici di vario modulo, irriconoscibili per l'ossido -

- Utensile da toletta, semplice, lungo m. 0,09 - Frammento, forse di serratura, lungo m 0,05 -

Vetro.

- Due bottoni di colore scuro - Globetto per collana, a forma di pera -

Osso.

- Ago crinale semplice, lungo m. 0,095, rotto.

Ferro.

- Chiodo con grande capocchia, lungo m. 0,09 - Oggetto da lavoro, lungo m. 0,16, alto 0,09, da applicare a manico di legno m. 0,05. Da un lato con punta solida e ricurva, dall'altro una punta adunca, più corta - Aratro di forma comune, m. 0,27 x 0,10. - Altro più piccolo m. 0,19 x. 0,07.

Fittili - Frammento di tazza di fabbrica aretina.

Pietra.

- Piccola base di travertino, m. 0,47 x 0,47 con tratto di colonna, alta m. 0,13, diametro m. 0,30.

- Oggetto di puddinga (roccia), alto cm 64, formato da due coni tronchi vuoti, diametro di m. 0,66 ciascuno, uniti per la parte superiore, senza comunicazione tra loro.

EDIFICIIl lato della sinistra sponda del fiume Paglia è stato ritenuto il più adatto per cominciare i lavori di sterro delle camere dell'edificio romano di opera reticolata quivi esistente in un terreno dalla Banca Romana, cioè Pagliano (ex feudo di Corbara) nel territorio di Orvieto (cfr. Notizie 1889, p. 4).

Sino a tutto il giorno 8 gennaio nei lavori suddetti è stata rimessa in luce una parte di una corsìa, ritenuta di passaggio, senza traccia di copertura. Misura m. 14,00 X 2,90. Le pareti interne sono rivestite di opera reticolata, di buona conservazione, dello spessore di m. 0,45. L'altezza, presa a valle, alla estremità del muro sulla sponda del Paglia in corrosione, è di m.0,60, mentre a monte va a salire sino a m. 1,30. Il pavimento è costruito con ciottoli ricavati da detto fiume, messi a cemento.

A sinistra un piccolo vano, o cameretta scoperta, forse usata per bagno, quasi quadrata, senza indizio di comunicazione e mancante della parete parallela al fiume. L'accesso parrebbe dalla parte superiore. Ha in pianta le dimensioni di m. 3,60X4, conserva qualche traccia di pavimento, quasi uguale a quello della corsìa.

Dopo la suddetta camera riapparve un altro piccolo vano, ancora non del tutto sterrato. In uno strato di terriccio alluvionale, misto a combustione, si raccolsero gli oggetti che seguono:

- Nove aghi crinali, semplici, da m. 0,09 a m. 0,05 - Frammenti di aghi crinali semplici -

VETRO

- Tre bottoni color turchiniccio - Manico di anforetta -

FERRO

- Piccola scure ben conservata, lunga m. 0,14. - Lama di coltello lunga m. 0.085 -

- Gancio di saliscendi - Frammento con grande capocchia, lungo m. 0,22 a forma di chiodo -

- Due anelli intrecciati, uno rotto da un lato - Perno con capocchia rotonda, lungo m. 0,17 -

BRONZO

- Grazioso oggetto da toletta lungo m. 0,115 - Ago di forma comune lungo m. 0,07 -

- Oggetto di lavoro lungo m. 0,1 rotto da un lato - Anello da dito, diam. m. 0,02 -

- Chiave lunga m. 0,042 - Ago crinale lungo m. 0,085 con ornato presso la testa -

- Frammento di manico di vaso - Piccola chiave lunga m. 0,025 con anellino attaccato e rotto -

- Frammento di serratura - Cinque dischi con giri concentrici e foro al centro, da m. 0,05 a m 0,09 -

- Frammenti fatti a cordoni a sbalzo - Due frammenti di chiavi, di una catenella e di un bottone -

- Cinquecentotto monete, irriconoscibili per l'ossido; le più conservate spettano ad Augusto, Druso, Faustina, Lucilla, Gordiano, Carino, Costantino, Filippo giuniore e Filippo seniore.

PIOMBO

- Peso da bilancia alto m. 0,043, diam. alla base m. 0,043, in sommità m. 0,02, peso grammi 450.

TERRACOTTA

- Peso da telaro, con foro, alto m. 0,09 largo in sommità m. 0,052, alla base m. 0,072.

- Tredici lucerne ordinarie di più dimensioni e forme, due delle quali con ornati.

- Frammento di tegola con bollo frammentato - Frammenti di vasetto aretino -

![]()

RESTI DI EDIFICIO TERMALEFurono proseguite le ricerche nei ruderi delle terme in contrada Pagliano (ex feudo Corbara) delle quali si disse nelle Notizie dello scorso gennaio tenendosi conto di ciò che era stato rinvenuto fin al giorno 8 di quel mese. Dal giorno 9 al 21 del mese stesso si ebbero questi nuovi trovamenti.

È stato messo all'aperto un altro tratto di corsìa, ora segnato col n. 1, di m. 6,00 e per m. 2,90. Il muro laterale a sinistra, partendo dalla sponda del fiume Paglia, mantiene lo spessore di m. 0,42, e misura in altezza m. 1,80, proseguendo leggermente a salire dalla parte della collina.

Si è dovuto riconoscere che in epoche piuttosto antiche, sieno stati fatti dei tentativi di scavo, in vari punti del grande edificio romano, e in ispecie in questo tratto di corsia, nel quale non si sono raccolti che pochi frammenti di embrici e di grandi anfore di rozzo lavoro.

SECONDO VANO

Quindi, con regolare scavazione, ed a seguito dell'altra camera già descritta nel precedente rapporto, venne scoperto altro vano, di eguale costruzione, di forma quadrata, segnato col n. 3. Ha le dimensioni di m. 4,00 per m. 4,00 e m. 0,93 di altezza, dal lato del Paglia, e m. 1,27 a monte. I muri in giro hanno lo spessore di m. 0,42.

![]() |

| VENERE DI PAGLIANO |

Sparsi nella terra, si estrassero gli oggetti seguenti:

Fittili ordinari.

- Frammento di una tazza con testa umana sul davanti.

- Testina a rilievo di vecchio sbarbato con bocca semiaperta, alta m. 0,09 mancante dell'orecchio sinistro. Ha il capo ricoperto da un manto che gli scende sul collo. Frammento forse di vaso -

- Lucerna con rilievo a stampa di un cervo, rotta nel beccuccio -

- Frammenti di embrice rotto nel punto in cui era impressa la marca di fabbrica

Fittili di arte aretina.

- Grande lucerna, frammentata, con sopra bellissimo ornamento a stampa, di un vaso con fiori.

Piombo.

- Quadretto di forma ovoidale ; altezza della luce m. 0,05, altezza esterna m. 0,10 ; ha la cornicetta ornata in giro ad impressione, e un monogramma - Frammento di piccola lastra lunga m. 0,07.

Osso.

- Sei aghi crinali, semplici, dei quali, da m. 0,08 a m 0,15 - Frammenti di altri quattro aghi -

Ferro.

- Oggetto triangolare di una bilancia, m 0,10 x m 0,07 - Frammento di lastra ricurva, lunga m 0,10 -

Argento.

- Frammenti di anello da dito, con pasta vitrea incastonata, ove è impressa una colomba.

Bronzo.

- Ago crinale lungo m. 0,095, ornato nella capocchia - Piccolo piombo da filo, alto m. 0,03 -

- Frammento di catenella - Frammento di disco a sbalzo, con foro al centro, diam. m. 0,15 -

- Anello semplice da dito, con piastrina; diam. m. 0,23 - Altro diametro m. 0,2-1 senza piastrina -

- Altro, semplicissimo, diam. m. 0,02 - Monete varie di bronzo di Augusto, Germanico e i Gordiani -

TERZO VANO

Col progredire dei lavori si potè arguire che la suddetta camera avesse a sud-ovest, un piccolo accesso, che si riconobbe rovinato, parallelo al muro sinistro della corsia. Venne scavata altra camera piccola, che fa seguito alla suddetta, di forma quadrilunga, lunga m 2,25, larga m 4,00, alta, dal lato del Paglia m 1,27, da quello della collina m 1,40; lo spessore del muro è di m. 0,42.

Anche in questo vano osservasi una piccola porta di accesso, larga m. 1,35, che in tempi posteriori alla costruzione dell'edificio venne chiusa, come attualmente si crede, per la ragione forse, che l'ambiente fu destinato ad altro uso. Misti a terra ed ai rottami laterizi si raccolsero i seguenti oggetti:

OSSO

- Dieci aghi crinali, da m 0,08 a m. 0,10 - Frammenti di altri quattro aghi crinali -

- Piccolo manico lavorato al tornio, lungo m. 0,93.

FITTILI

- Lucerna con piccoli ornati circolari, manichetto arcuato sopra, e sotto la marca FORTIS -

- Due grandi anfore, una alta m. 0,99, l'altra in parte mancante - Tazza a due manichi, rotta -

- frammenti di piccoli vasi - Grande anfora, assai affusolata lunga m. 0,74, mancante del collo -

VETRO

- Anforina semplice, alta m 0,045 - Piede di vasetto, diam. m. 0,05 con dentelli sull'orlo esterno -

- Palla sferica, diam. m 0,04, di colore turchiniccio e verde smeraldo -

FERRO

- Chiave rotta e mancante, lunga m 0,065 - Anello semplice da catena, diam. m. 0,03 -

- Altro più piccolo e largo, diam. m 0,025 -

BRONZO

- Bilico di piccola bilancia m. 0,11 X 0,035, ben conservato - Piccola chiave lunga m. 0,058 -

- Dischetto semplice, diam. m 0,052 - Frammento lastra lunga m. 0,11 X 0,068, ornato a sbalzo -

- Due frammenti: una mezza testina ed una chiave.

- Frammento a rilievo con due piccole teste umane, imberbi, quasi unite, lavorate a sbalzo -

- Lastra a lama di rasoio, con sei piccoli fori al centro; m. 0,11 X 0,018 -

- Monete di varie dimensioni, in gran parte corrose ed in cattivo stato. Alcune di M. Antonio. Augusto, Livia, Antonino Pio, Julia Domna e i Gordiani.

![]() |

VEDUTA AEREA DELL'AREA ARCHEOLOGICA

|

QUARTO VANONuove indagini nei resti dell'edifìcio termale in contrada « Pagliano » .

A contatto degli ambienti segnati coi numeri 2, 3, 4, già descritti, si riconobbe esistere un'altra fila parallela di piccole camere, alquanto rovinate. In quella indicata col n. 7, già in corrosione per trovarsi sulla sponda sinistra del Paglia, non si rinvenne suppellettile di sorta. Misura m. 3,02 in lunghezza, m. 4,00 in larghezza, m. 0,72 nell'altezza media e m. 0,41 nello spessore dei muri.

Proseguito lo scavo verso il monte, venne dissotterrato il vano n. 13, che anteriormente era diviso in due parti per mezzo di muro distrutto in tempi abbastanza remoti. Detto vano misura m. 7,20 x 4,00 in larghezza, ed ha l'altezza media di m. 1,00.

Misti alla terra si raccolsero i seguenti oggetti:

BRONZO

- Pezzo di aes rude. Anello da dito; diam. m. 0,02 con sopra piccola incisione irriconoscibile -

- Statuetta m. 0,05, rappresentante Giove, in piedi, quasi ignudo; ha nella destra il fulmine e la clamide avvolta nella sinistra; è discretamente conservato e di arte mediocre.

- Ottantaquattro monete di vario modulo, per lo più irriconoscibili, a causa dell'ossido. Ve ne sono delle familiari e delle imperiali.

Sospeso lo scavo nella camera n. 13, furono incominciate le indagini presso la sponda inferiore del Paglia, ove fu rimessa alla luce una delle solite camerette. Misura m. 5,90 X 3,50 X 0,52, ed ha la porta orientata a sud-ovest, larga m. 1,70. Vi si rinvenne:

PIETRA

- Macina di puddinga, del diam. di m. 0,90 e m. 0,31 di spessore. Giaceva nell'angolo destro della porta, ove

ancora trovasi.

ORO

- Anello da dito; diametro m. 0,02, con vetro liscio color granato, incastonato.

ARGENTO

- Anello semplice da dito, mancante della pietra.

BRONZO

- Piccolo busto virile barbuto, m. 0,042 - Due monete di Gordiano Pio, ed una di Costanzo -

- Novantaquattro monete irriconoscibili per l'ossido.

QUINTO VANO

In prossimità della suddetta camera, ebbe luogo la scoperta di altro piccolo vano con dimensioni identiche a quelle della camera, con la porta orientata a sud-ovest. Vi si raccolsero i seguenti oggetti:

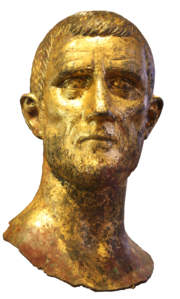

![]() |

| CIPPO A TESTA DI GUUERRIERO |

BRONZO

- Statuetta m 0,06, di uomo barbato, ignudo che appressa la mano sinistra alla fronte, rotta in più parti e mediocre - Due anelli semplici da dito, diam. m. 0,015 - Altro simile diametro di m. 0,017 -

- Oggetto lungo m. 0,17, con cinque fori, forse una serratura - Piccolo candelabro ad imitazione di un tronco d'albero, alto m. 0,275. Ha tre cornetti o foglie ricurve, una rotta come un piedino della base -

- Oggetto lungo m 0,06, con sopra un piccolo delfino attortigliato - Altro a mezza luna, largo m 0,07 -

- Grande capocchia, diam. m 0,025 - Piccolo pezzo di aes rude - Manico di vaso diam. m 0,07 -

- Anello da dito con punte sporgenti, diam. m 0,016 - Frammento di altro anello semplice -

- Chiavetta lunga m. 0,043 - Anello a forma di armilla diam. m 0,05 -

- Altro più piccolo e rotto, diam. m. 0,032 - Altro semplice di filo di rame, diametro m. 0,05 -

- Idoletto arte locale, alto m 0,05, senza gamba sinistra - Otto frammenti di oggetti vari -

- Settantacinque monete di diverso modulo, ossidate.

ARGENTO

- Piccolo fiammento, forse di orecchino - Anello semplice da dito, diam. m. 0,017 -

VETRO

- Manico di anfora con collo, color turchiniccio, lungo m 0,08 - Piede circolare di vasetto con punte sporgenti, diam. m 0,04 - Frammento di armilla, color olivastro, diam. m 0,08 - Frammento di altra, di colore scuro - Piccolo disco piede di tazza, con rilievo di un busto di uomo barbato -

OSSO

- Cinque aghi crinali semplici, da m. 0,165, con tre fori in testa, a m. 0,07 -

FERRO

- Anello, diam. m, 0,04 - Cilindro a forma di chiodo, lungo m. 0,20 -

PIETRA

- Piccola base di colonna di marmo bianco m 0,24X0,24 - Piccola macina di puddinga, circolare, m. 0,32 X 0,18, con foro al centro - Altra macina del diametro di m. 0,37 X 0,21 - Frammento di marmo, di cornice architettonica, m. 0,21 - Alcuni frammenti di lastre in marmo bianco.

- Due dischi di serpentino, quasi sferici, il maggiore m 0,10 X 0,145; il minore m 0,08 X 0,11 -

FITTILI ARETINI

- Piede di tazza, diam. m 0,095, col bollo: A/I - Altro frammento, diam. m. 0,06 col bollo: L • P • S -

- Frammenti di piedi di vasetti e tazze di varie forme e grandezze, con bolli non decifrabili -

FITTILI ORDINARI di arte locale.

- Bordo di grande ziro, largo m. 0,20, col bollo: LiRRA CHtl - Frammenti di tegole con marche incomplete e ripetute - Altro frammento m 0,14 X 0,11 con impressione di un priapo, al centro una croce e un piccolo ornato di cuori o foglie - Peso da telaio con piccolo foro m. 0,10 X 0,07 X 0,06 -

SESTO VANO

In seguito alla precedente fu scoperta la camera, di uguali dimensioni, e costruzione; la porta è orientata a sud-ovest, dal lato del Paglia, come le altre due. Nello spurgo della terra si raccolse:

BRONZO

- Statuetta alta m 0,08 di Mercurio in piedi, ignudo; con la sinistra tiene il caduceo e sulla spalla e sul braccio ha avvolta la clamide. Nella destra, protesa, sostiene una testa di animale, e presso il piede destro è un piccolo montone. Ha la testa cinta da una corona di tre foglie.

- Beccuccio a testa di leone, di un vaso - Frammento di anello da dito, con pastiglia incastonata, ove è impressa una figurina - Disco diam. m 0,08, con cinque fori e giri concentrici a sbalzo, rotto in parte -

- Altri tre dischi mezzani, diam. m 0,062 ciascuno, uno rotto, ed altro con lieve traforo - Altri sei più piccoli, m. 0,05 ciascuno, tre mancanti e rotti - Altro piccolissimo, semplice, m. 0,03, rotto.

- Vasetto del diam, alla bocca m 0,05, e 0,04 alla base, con quattro anellini per appenderlo -

- Chiodo m. 0,095 con bella capocchia e punta acuminata, per trapano -

- Settantuno monete, ossidate, di vario modulo, tutte irriconoscibili per l'ossido.

SETTIMO VANOPoi furono scoperte due camere. Nella prima, partendo dal piano di campagna, si discende per una piccola scala composta di quattro gradini, lunghi ognuno m. 1,53, alti m. 0,22, larghi m. 0,29. In questo vano di m. 5,57 x 2,02 x 0,81, osservasi una traccia di vasca di m. 1,12 x 0,82 x 0,22; quattro pilastrini di opera incerta, in parte rovinati e caduti. Dalla parte della collina, ad un livello più basso di m. 1,61 vi è l'altro vano m 5,50 X 1,56.

Aderente al muro superiore, ove, in alto, sono due nicchie semicircolari del diam. di m 0,84 ciascuna, vi è nel pavimento un canaletto, m. 0,34 X 5,50 che serviva per scaricare l'acqua nella corsia; e dal lato opposto, discretamente conservate, tre vasche da bagno, di arenaria. Ognuna m. 1,40 x 0,82 x 0,81. Si rinvennero nelle due camere i seguenti oggetti:

VETRO

- Globetto rigato, forato, per collana - Bottone color biancastro -

FITTILI SEMPLICI

- Due lucerne con bolli indecifrabili; una di esse è rotta - Piccola tazza semplice, diam. m. 0,07 -

- Frammenti di due lucerne; in una un giovane genuflesso, nell'altra un amorino, a stampo -

- Tazza semplice ad imitazione dei fittili aretini; diam., alla bocca, m. 0,09 -

FITTILI ARETINI

- Otto frammenti di vasetti e tazze di più forme e grandezze.

OTTAVO VANO

Proseguirono le indagini, seguendo sempre la corrente del fiume Paglia, sulla sponda sinistra; ed è stata rimessa in luce altra camera più grande delle altre, ancora non del tutto esplorata e mancante in parte del lato verso la collina. Si pote constatare che aveva due porte di accesso, una a destra,

l'altra di fronte verso il Paglia. Questa misura in larghezza m. 2,06. Le dimensioni dell'ambiente sono: m. 8,45 x 4,85. La parete meglio conservata è alta m. 1,10. Vi si raccolsero i seguenti oggetti:

FITTILE

- Piccolo frammento di embrice con la marca rettangolare: MLVCVLL

BRONZO

- Frammento di piccola figura votiva arte locale m. 0,04 - Alcune monete di Claudio, Aureliano, Gordiano, Costantino, ed altre 57 di piccolo modulo, non decifrabili per l'ossidazione -

Alla distanza di m. 5,00 circa dal muro laterale destro della camera suddetta, si rinvenne, al posto, una base di colonna, di travertino, di forma quadrata, di m. 0,60 di lato e m. 0,06 di spessore.

Sulla stessa linea, a m. 3,00, venne in luce un altro frammento di colonna di travertino, in forma di rozzo cippo sepolcrale. Ha in base le dimensioni di m. 0,55 X 0,55 X 0,82.

Più indietro, verso il monte, a m. 2 di distanza si scoprì una colonnetta di pietra puddinga, di forma conica, del diametro medio di m. 0,48, alta m. 0,40. Anch'essa al posto primitivo. Da ultimo, presso la sponda del Paglia, a m. 3,00 di distanza dal frammento di colonna di travertino, si incontrò una piccola vasca quadrangolare, di opera incerta, m. 0,95 X 0,45 X 0,51, che sulla destra ha un piccolo canale, di m. 0,70 X 0,75 -

In questo spazio di terra, senza ordine, si trovò:

OSSO

- Un ago crinale lungo m 0,093 - Quattro frammenti di aghi - Un bottone diametro di m. 0,022 -

FITTILI

- Due lucerne semplici, una rotta nel manico - Frammenti di due tazze, di fabbrica aretina.

BRONZO

- Anello semplice per catena, m. 0,04 - Piccola armilla con righette, diam. m 0,04 rotta -

- Pendaglio a mezza luna, m. 0,06, con due fori all'estremità - Disco con foro al centro, e giri concentrici; diam. m. 0,064 - Altro più piccolo, diam. m. 0,058, un poco rotto -

- Frammento di altro disco con testa di uomo imberbe al centro, fatta a sbalzo, diam. m. 0,042 -

- Altro semplice, diam. m. 0,062, con cinque fori, e rotto - Frammento di lastra di m. 0,06X0,085 -

- Piccola chiave m. 0,05 - Anello semplice m. 0,02 - Altro più piccolo m. 0,025, con piastrina -

- Altro semplice e rotto, diam. m. 0,018 con piastrina ed incisione indecifrabile.

- Varie monete di Probo e Costantino - Altre 624 monete corrose ed ossidate -

PIOMBO

- Una tessera -

Nuove esplorazioni In contrada Pagliano dell'ex fendo Corbara. 18 maggio - 22 giugno. Fu sospesa la prosecuzione dei lavori di scavo del grande edificio termale romano, presso le camere segnate coi numeri 18 e 20. Fu invece incominciato uno scavo dal lato est della tenuta, presso la destra del Tevere, dove erano state iniziate alcune riparazioni a difesa di quella sponda, e precisamente nell'angolo di confluenza del fiume Paglia. Si rimise in luce qualche resto di antico muro; nello spessore del quale si ebbe a riconoscere una traccia di gradinata che scendeva in qualche vano, ora non più visibile, in direzione del Tevere, e nel limite della sponda destra. Degli oggetti sparsi in disordine, si notano i seguenti:

FITTILI

- Parte superiore di una lucerna con tibicine barbato, seduto e seminudo; m. 0,07 -

- Cilindro a punta; lung. m. 0,18, diam. m. 0,06 con linee formate quasi a spira, all'esterno -

FITTILI ARETINI

Furono anche scoperti vari frammenti fittili aretini e campani con bolli di fabbrica.

- 1. Parte di grande sottocoppa con: ALFI entro impressione di piede.

- 2. Fondo grande di sottocoppa con leggenda entro sigillo a forma di piede: C-M-E

- 3. Fondo frammentato di piattello. Nel mezzo è il sigillo, a forma di piede con: C- WR marca comunissima che aveva le fornaci a Fonte Pozzuolo, sotto il lato settentrionale delle mura di Arezzo -

- 4. Fondo di piattello con impressione del piede, con due lettere così disposte: MR -

- 5. Fondo di piattello con la nota marca: C-M VII -

- 6. Fondo di piccola tazza, con leggenda entro impressione di piede: C-M VRI -

- 7. Fondo di piattello con sigillo uguale al precedente -

- 8. Fondo di tazzina con rozza impressione di piede, e dentro: P- AVG -

- 9. Fondo di vasetto con piccola impressione di piede, su cui si legge: CORNELI -

- 10. Idem con bollo rettangolare: PGR, di P. Cornelio, delle fabbriche di Cincelli presso Arezzo -

- 11. Piccolo fondo di vasetto con orma di piede che contiene: GELI della Gelila -

- 12. Fondo di vasetto con: C-SE in sigillo rettangolare della Sertoria (Gamurrini, iscr. aret. n. 148) -

- 13. Fondo di piattello con rozza impressione di piede e dentro: TERM e sotto una X -

- 14. Fondo di tazza liscia in rosso pallido. Nel mezzo, impressione di piede con: OCT -PRO -

- 15. Fondo di tazzina a vernice rosso-lucida. Entro il sigillo a forma di piede : T- RGLA forse la fabbrica di T. Rufrenio. scoperta nel 1837 nella piazza di s. Agostino di Arezzo -

- 16. Fondo di grande coppa con: L • VM entro impressione di piede. Spetta alla fornace di L. Unibricio (Gaiuiirrini, op. cit. u. 384) -

- 17. Nel fondo di vasetto liscio entro la solita forma del piede, malamente impresso: PRIJW -

- 18. Fondo di piattello con RASINI entro segno di piede -

- 19. Fondo di tazzina colla solita impressione del piede con: T • R- S PI 20 -

- 20. Idem a vernice rossa sfamata in fornace. Nel mezzo sigillo rettangolare con: L- L VCI Sotto il fondo una T. Appartiene forse alle fabbriche della Campania -

- 21. Fondo e parte di orlo di una tazzina verniciata rosso pallido, forse della Campania. Entro piccola orma di piede, a lettere nitide: L • EOPOR -

- 22. Fondo di tazzina liscia con il bollo precedente. Sotto due graffiature in croce -

- 23. Idem verniciato di rosso pallido, segnato con sigillo a forma di piede: LEOPO -

- 24. Vasetto campano a vernice pallida che ripete il sigillo precedente -

- 25. Fondo di tazzina con piccola impressione di piede, contenente la leggenda: LE-PR -

- 26. Altro fondo di tazzina campana recante entro l'orma di piede: L- EOP -

- 27. Fondo di vasetto con orma di piede e con : L-E -

- 28. Fondo di tazzina campana con leggenda entro impressione di piede: L • EOTP -

- 29. Fondo di tazza con sigillo a forma di piede, debolmente impresso: L -

- 30. Fondo di tazzina delle fabbriche campane. Entro il sigillo a forma di piede: L-P- Z- -

- 31. In altri sette frammenti i sigilli sono indecifrabili, A. Fasqci -

BRONZO

- Anello semplice da dito; diam. m. 0,02 - Altro più grande m. 0,025 - Mollette lunghe m. 0,09 -

- Ditale m. 0,018 - Manico di un vaso a boccale, lungo m. 0,14, con pendaglietto mobile -

- Campanello m. 0,12 X 0,06, senza battaglio - Sei piccoli frammenti di niun valore -

- Monete di Augusto, Germanico, Traiano. Altre di vario modulo, ossidate e corrose -

- Frammento di serratura con sei piccoli fori - Stilo lungo m. 0,058 senza capocchia.

MARMO

- Frammento lungo m. 0,27 di color giallognolo, con baccellature incavate, disposte a circolo.

BIBLIO

- Caravale A. - Museo Claudio Faina di Orvieto - Vasellame - Perugia - Electa - 2006 -

- Caravale A. - I bronzi del Museo Claudio Faina di Orvieto: una banca dati - in P. Basso, A. Caravale, P. Grossi (eds.) - ArcheoFOSS. Free - Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica - 2016 -

- Della Fina G.M. - Tra archeologia e museologia - in A. Caravale - Museo Claudio Faina di Orvieto - Bronzetti votivi - Perugia - Electa - 2003 -